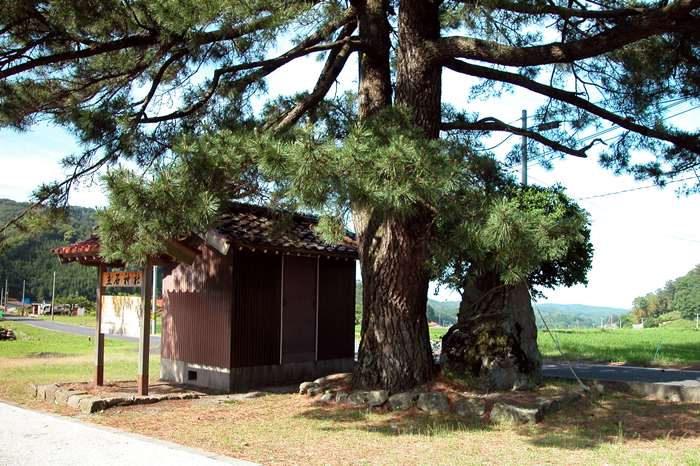

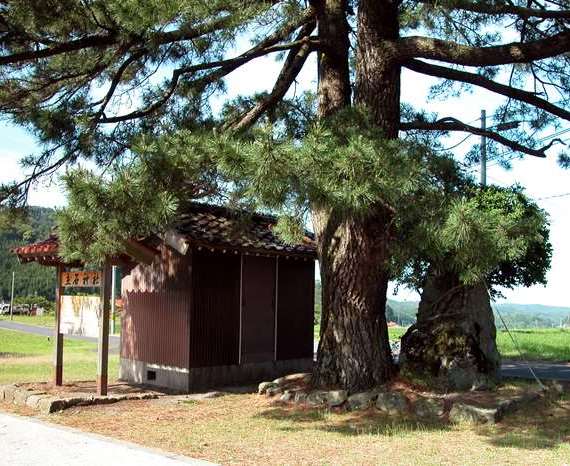

立 石 神 社

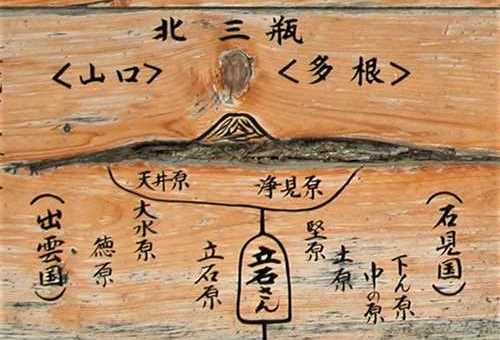

三瓶山の北側には、天井原 、浄見原 、大水原 、竪原 、土 原 、中 の原 、下 ん原 、徳原 、立 石 原 が広がる。

このなかの立石原 には三瓶山麓八郷の開拓に尽くしたと云われる少 彦 名 命 をお祀りする霊地上津森 がある。

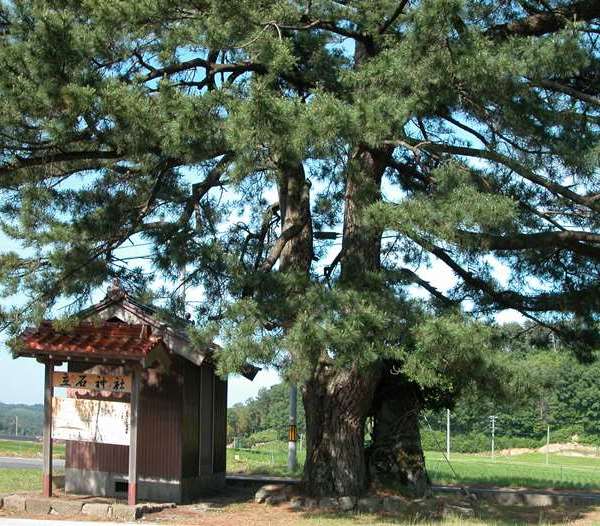

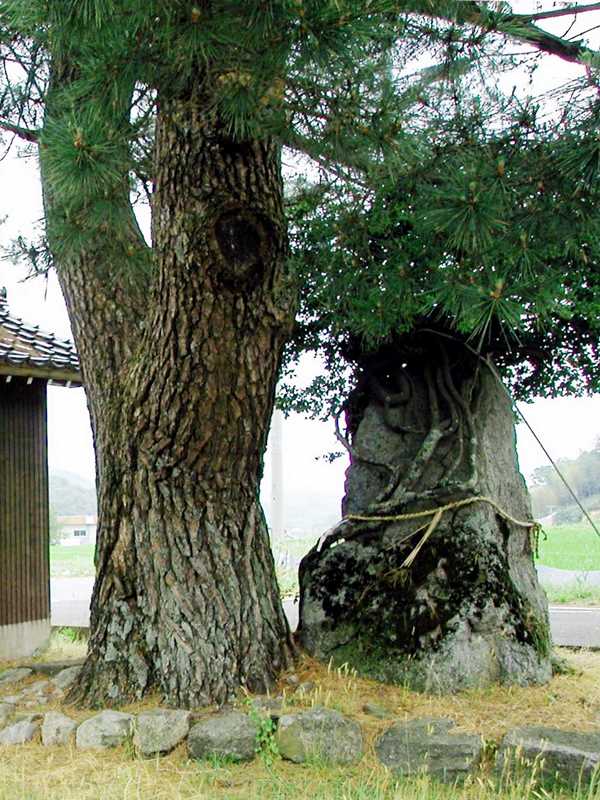

「立石さん」は、この上津森の一角にあり幅、高さとも六尺の三角形の大石をご神体とする石神で立石原の地名の由来とも云われている。

その昔山を神聖なるものとして崇拝していた頃、人々は必ずその山容を崇拝する敵地を求めた。ご覧のように三瓶山崇拝の敵地に鎮座するこの「立石さん」は、また石見と出雲の国境いにあり古くから人々の交流の要衝でもあった。地を拓き治め人々の交流を促し心の平穏をもたされてくれたのがこの「立石さん」の歴史である。

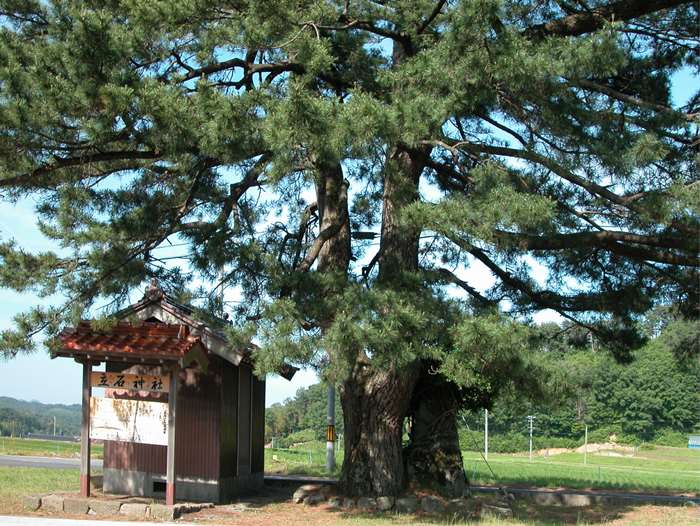

なお、この「立石さん」をお守りする老松は、夕日が沈む頃、立石原の田畑2町歩(2ha) にその影を落とし明治期に落雷で枯死した先代松の後継。何代目かは定かでない。

平成13年3月 上多根自治会11戸 建立

立石さんの由来を転記しました

地名等のふりがなは編集者が記しました

三瓶山の北側には、天井原 、浄見原 、大水原 、竪原 、土 原 、中 の原 、下 ん原 、徳原 、立 石 原 が広がる。

このなかの立石原 には三瓶山麓八郷の開拓に尽くしたと云われる少 彦 名 命 をお祀りする霊地上津森 がある。

「立石さん」は、この上津森の一角にあり幅、高さとも六尺の三角形の大石をご神体とする石神で立石原の地名の由来とも云われている。

その昔山を神聖なるものとして崇拝していた頃、人々は必ずその山容を崇拝する敵地を求めた。ご覧のように三瓶山崇拝の敵地に鎮座するこの「立石さん」は、また石見と出雲の国境いにあり古くから人々の交流の要衝でもあった。地を拓き治め人々の交流を促し心の平穏をもたされてくれたのがこの「立石さん」の歴史である。

なお、この「立石さん」をお守りする老松は、夕日が沈む頃、立石原の田畑2町歩(2ha) にその影を落とし明治期に落雷で枯死した先代松の後継。何代目かは定かでない。

平成13年3月

上多根自治会11戸 建立

立石さんの由来を転記しました

立石ニ石塚アリ

島根県安濃郡誌から

上津森ノ立石ニ石塚アリ少彦名命ノ降リマセシ古跡ナリト、又下津森坂根谷比賣塚ハ須勢野比賣命ノ古跡ナリト

神亀三年佐比賣山ヲ三瓶山ト改ム一説に佐比賣山ハ境目山ノ義ナリト  |

注.島根県安濃郡(wiki)誌 安濃郡役所 大正四年七月七日発行の記事から

注.島根県安濃郡(wiki)誌 安濃郡役所

大正四年七月七日発行の記事から

・三瓶山 歴史と伝説(石田禎久著)

|

「神様ありがとうございました」人々は上津森に大きな石をたてて、少彦名命をいつき、立石神社として敬い、中津森に大己貴命を祭り佐比賣山神社とし、下津森に須勢理姫命が鎮まり比賣塚と名付けて神様をいつまでも慕いました。

「津森」とは、神様が降ってこられる入り口という意味になります。

|

注.上津森は上多根に、中津森は中津森、下津森は下多根の地名になっています.

・ふるさと百年(大迫好市著)

現在のは、大正初年に植えたものらしいが、それ以前は、巨大な松が立っており夕日の降る頃は、山口村の田畑二町歩余を陰にしたといわれ明治末期に落雷により折れたため、根元より切り取った。

|

** ~ですが・・・? 残念! **

|

| 2008年頃、松の大木が枯れたようです(残念!ホタルブクロが美しく咲いていました)次世代の松が育つことを期待します 2010年6月27日 |

出雲の国  国境道

国境道  石見の国

石見の国

国境道

国境道  石見の国

石見の国

| ! | ||

・松 は惜 しくも枯 れましたが「立石 さんは立石原 に鎮座 」慕 われています

笠木羊牧場

島根大学三瓶演習林

・島根大学生物資源科学部附属生物資源教育研究センター森林科学部門さんのHPはこちら

|

|

・この地には、昭和10年頃に「三瓶農民道場」があり多くの方が学んでいました

昭和26年まで(島根県立農業大学校に記事があります)  ・昭和18年に台風23号による大災害が起きる、県内で死者400余名。多根、山口の道路、田畑、家屋は大被害を被る。

三瓶農民道場(開拓青年隊)百数十人の応援を得て災害応急復旧が行なわれる(旧山口村郷土の歴史)  ・この地に、昭和25年から北三瓶中学校が開校され多くの生徒が学ぶ(冬季は寄宿舎が開設される:農民道場の寄宿舎を借用)昭和36年まで

・山口多根家畜市場(子牛のセリ市)が立石神社前の広場で開催され大いに賑わう~昭和30年代前半まで。生徒は授業を休んでアンパンの販売などのお手伝い

|

| 山野✿山麓▲巨岩石の一覧 |

参考資料や文献

|

・佐比賣村村史 安濃郡役所 大正7年7月

・三瓶山の史話 石村禎久著 昭和42年7月1日

・ふるさと百年 多根老人クラブみかど会 大迫好市著 昭和44年8月10日

・旧山口村郷土の歴史 石橋悦雄著 平成21年7月

|

|

|

|

| 北三瓶口を眺望 | 国境の御番所 | 北三瓶の地図 |

|

|

|

|

| 山口八幡宮 | 立石神社 | 佐比賣山神社 | 多根神楽 |

| Home | TopPage |

泉

泉