国 引 き 神 話

|

|

むかし、むかし、その 昔 、神代の 昔

むかし、むかし、その 昔

神代の 昔

|

この郡 を、意宇と號 たのは、

国引き坐しし 八束水臣津野命 が「八雲立つ出 雲 国は、

狭布(幅の狭い布)の堆れる国のようだ。

初 国は小さく作られている。

作り縫おう」と詔り給われた。

|

| 「栲 衾 志羅紀の三埼を、国の餘り有りやと見れば、国の餘り有り」と詔り給いて |

|

童女の胷鉏 取らして

大魚の支太 衝き別けて

波多須々支 穂振り別けて

三身の綱 打ち挂けて

霜黒葛 繰るや繰るやに

河船の 毛々曾々呂々に

「国々来々」と引き来 |

―――ここから―――

命 は、幅の広い大きな鋤を手にお取りになり、

大きな魚の鰓を、切り裂くように、断ち切り離しました。

そして三つ撚に綯った強い引き綱を打かけて

霜枯れした葛蔓 を繰り出して

河舟を、毛々曾々呂々と手繰るように

「国よ来い国よ来い」と引き寄せました。

―――ここまで―――

―――ここまで―――

|

縫い給いし国は、去豆(小津)の折絶(山塊の切れ目)よりして、八穂米支豆支(杵築)の御埼である。

此を以ちて堅め立てし加志(杭)は、石見国と出雲国との堺有る、佐比賣山である。 また、持ち引き給いし綱は、薗の長濱である。

|

|

|

|

| また、「北門(北方)の佐伎の国を、国の餘り有りやと見れば、国の餘り有り」と詔り給いて |

|

童女の胷鉏 取らして

大魚の支太 衝き別けて

波多須々支 穂振り別けて

三身の綱 打ち挂けて

霜黒葛 繰るや繰るやに

河船の 毛々曾々呂々に

「国々来々」と引き来 |

| 綱ぎ給いし国は、多久の折絶よりして狭田の国である。 |

|

|

|

| また、「北門の良波の国に、餘り有りやと見れば、国の餘り有り」と詔り給て |

|

童女の胷鉏 取らして

大魚の支太 衝き別けて

波多須々支 穂振り別けて

三身の綱 打ち挂けて

霜黒葛 繰るや繰るやに

河船の 毛々曾々呂々に

「国々来々」と引き来 |

| 縫い給いし国は、宇波の折絶よりして、闇見の国である。 |

|

|

|

| また、「高志(北陸)の都都の三埼(能登半島の珠洲岬)を、国の餘り有りやと見れば、国の餘り有り」と詔り給いて |

|

童女の胷鉏 取らして

大魚の支太 衝き別けて

波多須々支 穂振り別けて

三身の綱 打ち挂けて

霜黒葛 繰るや繰るやに

河船の 毛々曾々呂々に

「国々来々」と引き来 |

| 縫い給いし国は、三穂の埼である。持ち引ける綱は、夜見島(弓ヶ浜半島)である。

固堅め立て給いし加志(杭)は、伯 耆 国 有る火 神 岳である。 |

|

|

|

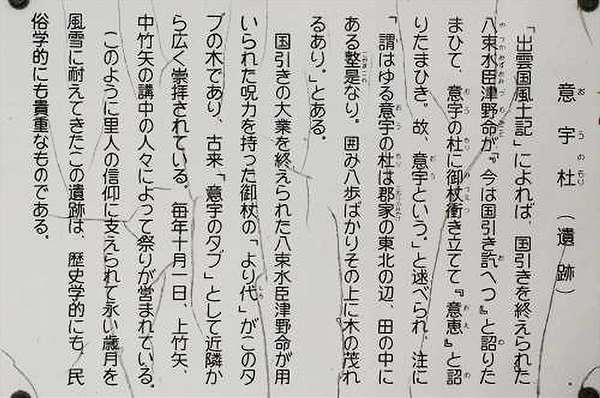

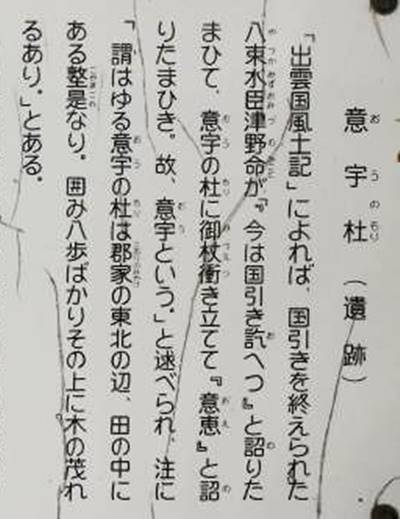

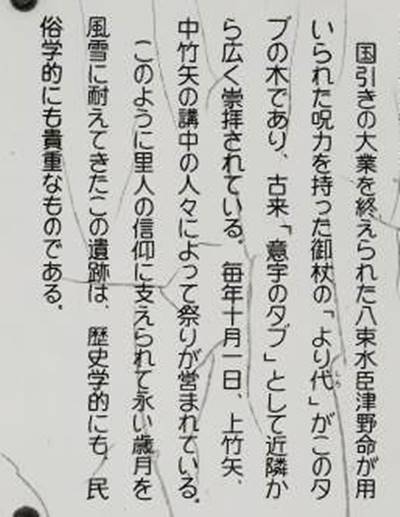

| 「今は国引きを訖えた」と詔り給いて、意宇社に御杖を衝き立てて「意惠」と詔り給われた。それでこの郡を、意宇というのである。 |

|

|

|

| いわゆる意宇社は、郡家の東北の辺の田の中に在る塾(こやま)である。周は八歩ばかり。その上に木が茂っている。 |

国引き神話はここまで

こーでこっぽす

|

|

国々来々と引き来 縫い給いし国一覧

国々来々と引き来

縫い給いし国一覧

杭の山と 麓の神社・祭神

主祭神:大国主命の別名

出雲大社HP、何れの神社も名を継ぎ古を伝えています

・明治4年7月に松江、広瀬、母里の3県が成立する

・明治4年11月には3県合併して島根県が生まれる(県庁は松江)

・島根県の県名は、島 根 郡に属していたことからとされている

・島根郡という地名は、「出雲国風土記」に

「

島 根 郡と

号くる

所以は、

国引き

坐しし

八束水臣津野命の

謚けたまひて

負せ

給ひし

名なり。

故、

島根といふ」…

山川出版

とあり、八束水臣津野命によって名付けられたとされています

・明治9年(1876)8月には、出雲、石見、隠岐、伯耆、因幡5カ国をあわせた大島根県が誕生する

・明治14年(1881)9月、伯耆、因幡の鳥取県が誕生し、出雲、石見、隠岐の島根県となる

・島根県の人口(明治15年1月1日):669,410人

鳥取県の人口(明治15年1月1日):380,915人

|

大田市

江津市

浜田市

益田市

川本町

美郷町

邑南町

津和野町

吉賀町

|

隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村

|

安来市

松江市

出雲市

雲南市

奥出雲町

飯南町

|

三瓶山 西の原の看板を紹介

三瓶山 西の原の看板を紹介

国引き神話の縁で姉妹都市に

国引き神話の縁で姉妹都市に

松江市 と 珠洲市

松江市 と 珠洲市

この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様、ならびにご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

皆様の安全と被災地の一日も早い復興そして被災された皆様の生活が一日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。

|

「高志の都都の三埼を、国の餘り有りやと見れば、国の餘り有り」と詔り給いて・・・国々来々と引き来、縫い給いし国は、三穂の埼である

|

| 編纂命令 |

和銅6年(713)の制令:元明天皇

・郡郷の地名等に好字を用いて報告

・産物の品名を報告

・土地の肥沃状況を報告

・地名 (山や川や原野) の由来を報告

・古老が伝える土地の伝承や旧聞異事を報告 |

編纂責任者

執筆者 |

・国造兼意宇郡大領

・出雲臣広嶋

・神宅臣金太理 |

| 編纂時期 |

和銅6年(713)の制令によって作り始め、天平5年(733)に完成 |

| 編纂内容 |

・第一部:国の総括的記述

・第二部:各郡別の記述

・第三部:国の特別記述 |

編纂命令

・和銅6年(713)の制令:元明天皇

・郡郷の地名等に好字を用いて報告

・産物の品名を報告

・土地の肥沃状況を報告

・地名 (山や川や原野) の由来を報告

・古老が伝える土地の伝承や旧聞異事を報告

編纂責任者、執筆者

・国造 兼意宇郡大領

・出雲臣広嶋

・神宅臣金太理

編纂時期

・和銅6年(713)の制令によって作り始め、天平5年(733)に完成

編纂内容

・第一部:国の総括的記述

・第二部:各郡別の記述

・第三部:国の特別記述

意 宇 社

意宇社に御杖を衝き立てて「意恵」と詔り給われた.

↑南から北に向かって撮影しました Spot

↑南から北に向かって撮影しました Spot

クリック:意宇社、ご案内

クリック:意宇社、ご案内

・

客 の

杜(

意宇社推定地):

島根県立八雲立つ風土記の丘、地理院地図

意宇社に御杖を衝き立てて「意恵」と詔り給われた Wide

↑南から北に向かって撮影しました

↑南から北に向かって撮影しました

神 原 神 社 古墳・三 角 縁 神 獣 鏡

(左)神原神社、(右)神原神社古墳、場所:地理院地図

大原と名くゆえは郡家の正西十里百十六歩に田十町許りあり。平なる原なれば号けて大原といふ

神 原 郷

郡家の正北九里なり。古老伝えて云へらく「天下造らしし大神の御財を積み置き給う処なれば、神 財 郷といふべし。しかるに今の人なお誤てり」といへり。故神原と号をいふ

大原と名くゆえは郡家の正西十里百十六歩に田十町許りあり。平なる原なれば号けて大原といふ

神 原 郷

郡家の正北九里なり。古老伝えて云へらく「天下造らしし大神の御財を積み置き給う処なれば、神 財 郷といふべし。しかるに今の人なお誤てり」といへり。故神原と号をいふ

出雲の国と石見の国の堺なる佐比賣山(三瓶山)

出雲の国と石見の国の堺なる佐比賣山(三瓶山)

飯 石 郡

飯石と号くゆえは、伊毘志都弊命 飯石と云う

佐比賣山

郡家の正西五十一里一百四十歩なり。石見と出雲との二國の堺なり

飯 石 郡

飯石と号くゆえは、伊毘志都弊命 飯石と云う

佐比賣山

郡家の正西五十一里一百四十歩なり。石見と出雲との二國の堺なり

火山灰は東北地方まで積りました

三瓶山の火山灰は

東北地方まで積りました

出雲の神話を 紹介

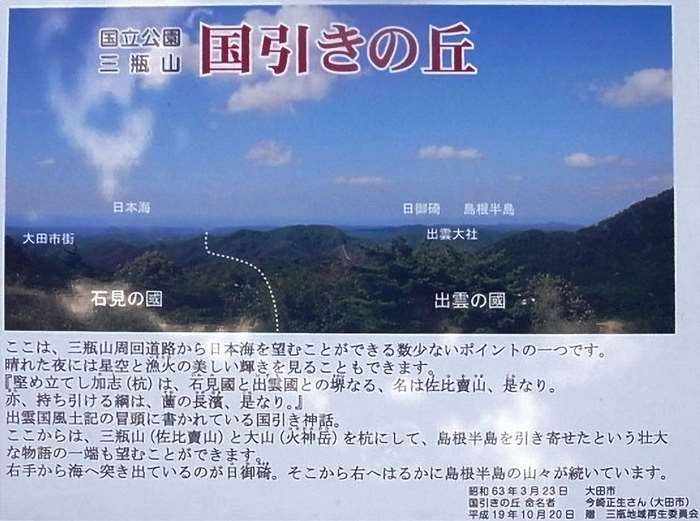

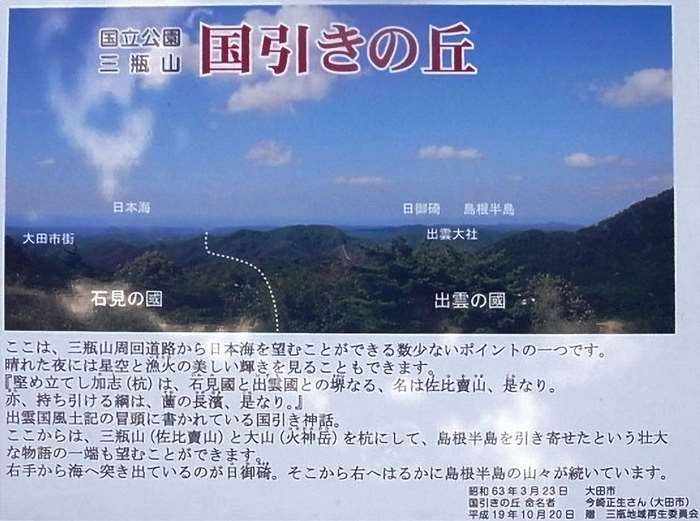

三瓶山 北の原の国引きの丘

三瓶山 北の原

国引きの丘

北の 原には、 新羅から 引き 寄せた 島根半島の 山塊を 眺められる「 国引きの丘」があります

|

・八束水臣津野命が余った国を志羅紀の三埼から最初に引き寄せた山塊

・「国々来々」と引寄せ佐比賣山に繋ぎ止めた八穂米支豆支(杵築)の御埼(日御崎から平田までの山塊) |

杵築の御崎と園の長浜

・

佐比賣山(

三瓶山)

山頂から

園の

長浜、

杵築の

御崎を

眺望

距離:30km

9月21日、Spot

・志羅紀の岬から引き寄せた杵築の御崎・引き綱の「薗の長浜」

・

佐比賣山(

三瓶山)

山頂から

園の

長浜、

杵築の

御崎を

眺望・

眺望距離:30km

9月21日、

Wide

・新羅の岬から引き寄せた杵築の御崎

・引き綱の「薗の長浜」

・よく

見ると

出雲大社の

国旗掲揚塔の国旗が

見えます

・国旗掲揚塔は、平安時代の御本殿の高さとのこと

(48m-1m=47m)

・当時は霞みも無く佐比買山からよく見えたことでしょう

薗の長濱と佐比賣山

・引き寄せた国を堅めた杭の佐比賣山(三瓶山1126m)と、引綱の薗の長浜

・日御碕から温泉津沖までの日本海の航行は、佐比賣山がランドマーク

・

養老2年(718)佐比賣山に

外敵(新羅)に

対する

烽が

置かれる。

薗の

長浜からもいち

早く

確認ができそうです

右の句は「句集 簸川」角川書店より)

稲佐の浜では全国の神々をお迎えする「神迎神事」が執り行われます

稲佐の

浜・

弁天島から、

佐比賣山遠望(UP)

水海。神門水海

郡家の正西四里五十歩なり。周り三五里七十四歩である。

即ち水海と大海との間に山が在る。

長さ廿二里二百三四歩、広さは三里である。此れは意美豆努命の国引きましし時の綱である。

俗人なずけて薗松山という

地形は、壌でも石でも無い。白沙のみが積もっている。即ち松林のみが茂繁っている。四の風吹く時は、沙飛び流れて松の林をおほい埋める。

今も年ごとに埋まって、半分だけ遺っている。恐らくは遂に埋もれることは巳むなむか。

--- 出雲国風土記 ここまで ---

-- 出雲国風土記 ここまで --

注1.縄文時代は島根半島を分断する日本海の湾であったが、風土記時代には斐伊川や神門川の土砂堆積により出雲平野ができると入り江の湖となる

注2.川の土砂や園の長濱の砂で埋まるなどのため海側に排水路差海川を設けて排水する。 汽水湖であることからシジミの生産高は全国で6位

八束水臣津野命の神社

長浜神社は運を引寄せる神社

|

薗の長濱・長浜神社 |

国引きにちなんで、国引きジャンボ綱引き大会が毎年10月の日曜日に開催され、10人1チームで直径84mmの太綱を境内の砂の上で引き合います

(命が綱を引き国を引き寄せる絵馬)

|

国引きの名を継ぐ佐比賣山神社

国引きの名を継ぐ

佐比賣山神社

佐比賣山の名を継ぎ 古 を伝える神社

・

和銅6年(713)、

元明天皇の

詔により

風土記編纂が

命ぜられる

(

郡郷山野の

名を3

文字なら2

文字に、

凶音をもつ

名は

好字に

変えるように)

出雲国風土記(島根県)・神亀3年(726)、佐比賣山から三瓶山に改名(三瓶山 歴史と伝説 石村禎久著)

・出雲国風土記は、天平5年(733)に完成。佐比賣山は古名で記される

八束水臣津野命の神社

富 神 社

住所:出雲市斐川町富村596番地

住所:出雲市斐川町富村596番地

地理院地図

富神社(神社探訪・狛犬見聞録)

富神社(トラベルクリエイト)

参考資料や文献

|

・校正出雲風土記 日御碕神社本の写 海野文庫 寛永11年

・出雲風土記抄 岸崎時照著 桑原家所蔵本 天和3年

・訂正出雲風土記 千家俊信著 梅之舎大人訂正 文化3年

・出雲風土記假字書 富永芳久著 安政3年

・出雲国風土記 沖森卓也・佐藤信・矢島泉編著 山川出版 平成17年11月30日第1版

・句集簸川 ひのかわ 日高俊平太 角川書店 平成21年9月25日

・出雲國風土記 加藤義成校注 松江今井書店 平成22年12月1日改版16刷

・解説 出雲国風土記 島根県古代文化センター編集 島根県教育委員会 今井書店 平成26年10月27日第3版

・企画展図録 出雲国風土記 ─語り継がれる古代の出雲─ 島根県立古代出雲歴史博物館 平成29年3月25日初版

|

稲佐の浜の夕日(4分)

稲佐の浜の夕日(4分)

泉

泉

30Km

30Km