八俣遠呂智 ・須佐之男命 神話

八俣遠呂智 ・須佐之男命 神話

|

スサノオのご縁 プロバスケット 島根スサノオマジックはこちら  |

スサノオのご縁・プロバスケット  島根スサノオマジックはこちら  |

| 和銅3年(710) | |

| 元明天皇が平城京(奈良)に都を移す(遷都) | |

| 和銅4年(712) | |

古事記(Wiki)が太朝臣安萬侶によりによって献上される。日本最古の歴史書・文学書 ・アマテラスオオミカミ:天照大御神

・スサノオノミコト :建速須佐之男命

・アシナヅチ(老夫與):足名椎命、稲田宮主須賀之八耳神

・テナヅチ (老女) :手名椎命

・クシナダヒメ(童女):櫛名田比賣

・ヤマタノオロチ:八俣遠呂智

・クサナギノタチ:草那藝之大刀、天叢雲剣(Wiki)

|

|

| 和銅6年(713) | |

元明天皇の詔により風土記編纂が命ぜられる

1.諸国の郡郷の名に”好字”をつける、

郡郷山野の名を3文字なら2文字に、 凶音をもつ名は好文字に変えるように →佐比買山は三瓶山に

→五十猛村は磯竹村に

2.郡内の産物の品目

3.土地の肥沃の状態

4.山川原野の名の由来

5.古老(ころう)が伝承している旧聞異事

|

|

| 養老4年(720) | |

| 日本書紀(Wiki)が完成する。奈良時代に成立した日本の歴史書(全30巻) ・アマテラスオオミカミ:天照大神

・スサノオノミコト:素戔男尊、素戔鳴尊

・アシナヅチ(老夫與):脚摩乳

・テナヅチ(老女):手摩乳

・クシナダヒメ(童女):奇稲田姫、稲田媛、

・ヤマタノオロチ:八岐大蛇

・クサナギノツルギ:草薙劒、天叢雲剣(Wiki)

|

|

| 天平5年(733) | |

| 出雲国風土記(島根県)が編纂され、聖武天皇に奏上される ・「

・スサノオノミコトは「須佐能袁命」(最多)や

「須佐能乎命」や「神須佐乃袁命」等 ・クシナダヒメは

「 |

|

| 延暦13年(794) | |

| 桓武天皇が平安京(京都)に都を移す(遷都) | |

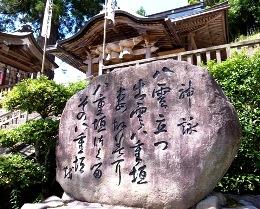

須我の宮 須我神社

須我 の宮 須我神社

・

・「

・ |

・

・

|

|

と31  これは  「やまとうた」さんのHP  須我神社さんのホームページ  須我神社(youtube:4分)  須我神社の場所:地理院地図  八雲山の場所:地理院地図  |

YouTube 8分  [須我神社参拝ガイド] 須我神社を地元民が解説 [須我神社参拝ガイド] 須我神社を地元民が解説よくわかる須我神社 前編 よくわかる須我神社奥宮 後編 |

船 通 山 ・鳥 上

毎年7月28日

奥出雲町観光協会・地理院地図

亀石コース登山口 地理院地図 |

鳥上滝コース登山口 地理院地図 |

・

登山口の温泉・日本三大美肌の湯(wiki) 登山口の温泉・日本三大美肌の湯(wiki) |

天 叢 雲 剣

・熱田神宮のご祭神・熱田神宮さん

|

三 角 縁 神 獣 鏡

神 原 神 社 古 墳

|

神 楽 の 宿

|

・

・

|

|

|

|

・

・

|

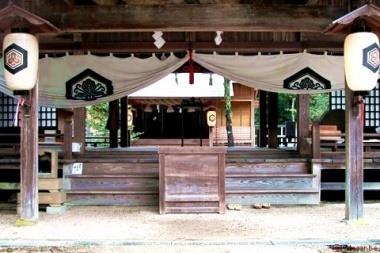

須 佐 神 社

出雲国風土記「飯 石 郡 」の記述から

そして  |

| : | ||

| : | ||

| : | おじいさん(老夫與)、アシナヅチ(wiki) | |

| : | おばあさん(老女)、テナヅチ(wiki) | |

|

・

・

・

|

||

|

|

・

・

・

|

須佐神社さんHP、 地理院地図

出 雲 大 社 大 国 主 命

大国主大神

・別名:大穴牟遅神 ・大穴牟遅 、大 物 主 神 、八千矛神 など多数

・別名:大穴牟遅神 、大己貴命 、大物主神 、八千矛神 、など多数

・正妻 :須勢理毘売命 ・須世理毘売命 ・・・建速須佐之男命 の娘

案内地図:出雲大社(Mapion)、 出雲大社銅鳥井 (地理院地図)

|

YouTube 竹田恒泰に教わる

YouTube 竹田恒泰に教わる出雲大社

10~14分

|

全国のスサノオノミコト神社

全国のスサノオノミコト神社

素 盞 雄 神 社

(御祭神:素盞雄大神、東京)

素盞雄神社(東京荒川区):上、下

|

||

| 須我神社 | 須佐之男命 | 島根県雲南市大東町須賀:JR松江駅 |

| 須佐神社 | 須佐能袁命 | 島根県出雲市佐田町須佐:JR出雲市駅 |

| 八重垣神社 | 素盞嗚尊 | 島根県松江市佐草町:JR松江駅 |

| 熊野大社 | 素戔嗚尊 | 島根県松江市八雲町熊野:JR松江駅 |

| 日御碕神社 | 素盞嗚尊 | 島根県出雲市大社町日御碕:JR出雲市 |

| 彌榮神社 | 須佐之男命 | 島根県鹿足郡津和野町:JR津和野駅 |

| 素鵞神社 | 素戔嗚尊 | 茨城県小美玉市:JR石岡駅 |

| 氷川神社 | 須佐之男命 | さいたま市大宮区高鼻町:JR大宮駅 |

| 素盞雄神社 | 素盞雄大神 | 東京都荒川区南千住:JR南千住駅 |

| 須賀神社 | 須佐之男命 | 東京都新宿区須賀町:JR四ツ谷駅 |

| 津島神社 建速須佐之男命 | 愛知県津島市神明町:名鉄津島駅 | |

| 八坂神社 | 素戔嗚尊 | 京都市東山区祇園町:京阪祇園四条駅 |

| 須賀神社 | 素盞鳴尊 | 和歌山県みなべ町:紀勢線南部駅 |

| 祇園神社(神戸・平野) 素盞嗚尊 | 神戸市兵庫区上祇園町:JR三ノ宮駅 | |

| 廣峯神社 | 素戔嗚尊 | 兵庫県姫路市広嶺山:JR姫路駅 |

| 素盞嗚神社 | 素盞嗚尊 | 広島県福山市新市町:JR上戸手駅 |

| 小倉祇園八坂神社 素盞嗚尊 | 北九州市小倉北区:JR小倉駅 | |

| 須佐能袁神社 素戔鳴尊 | 福岡県久留米市草野町:JR筑後草野駅 | |

| 須我神社 須佐之男命 | |

| 島根県雲南市大東町須賀:JR松江駅 | |

| 須佐神社 須佐能袁命 | |

| 島根県出雲市佐田町須佐:JR出雲市駅 | |

| 八重垣神社 素戔嗚尊 | |

| 島根県松江市佐草町:JR松江駅 | |

| 熊野大社 素戔嗚尊 | |

| 島根県松江市八雲町熊野:JR松江駅 | |

| 日御碕神社 素盞嗚尊 | |

| 島根県出雲市大社町日御碕:JR出雲市 | |

| 素盞雄神社 素盞雄大神 | |

| 東京都荒川区南千住:JR南千住駅 | |

| 須賀神社 須佐之男命 | |

| 東京都新宿区須賀町:JR四ツ谷駅 | |

| 氷川神社 須佐之男命 | |

| さいたま市大宮区高鼻町:JR大宮駅 | |

| 津島神社 建速須佐之男命 | |

| 愛知県津島市神明町:名鉄津島駅 | |

| 熱田神宮 素盞嗚尊 | |

| 名古屋市熱田区神宮一丁目:JR熱田駅 | |

| 八坂神社 素戔嗚尊 | |

| 京都市東山区祇園町:京阪祇園四条駅 | |

| 須賀神社 素盞鳴尊 | |

| 和歌山県みなべ町:紀勢線南部駅 | |

| 祇園神社(神戸・平野) 素盞嗚尊 | |

| 神戸市兵庫区上祇園町:JR三ノ宮駅 | |

| 廣峯神社 素盞鳴尊 | |

| 兵庫県姫路市広嶺山:JR姫路駅 | |

| 小倉祇園 八坂神社 素盞嗚尊 | |

| 北九州市小倉北区:JR小倉駅 | |

| 須佐能袁神社 素戔鳴尊 | |

| 福岡県久留米市草野町:JR筑後草野駅 | |

全国のクシナダヒメ神社

八 重 垣 神 社

(御祭神:素盞嗚尊、稲田姫命)

YouTube  八重垣神社の巫女舞(5分) 八重垣神社の巫女舞(5分)  鏡の池占い(4分) 鏡の池占い(4分) |

YouTube  八重垣神社の巫女舞(5分) 八重垣神社の巫女舞(5分)  鏡の池占い(4分) 鏡の池占い(4分) |

| 須我神社 | 稲田比売命 | 島根県雲南市大東町須賀:JR松江駅 |

| 須佐神社 | 稲田比売命 | 島根県出雲市佐田町須佐:JR出雲市駅 |

| 八重垣神社 | 稲田姫命 | 島根県松江市佐草町:JR松江駅 |

| 稲田神社 | 奇稲田姫之命 | 茨城県笠間市稲田:JR水戸線稲田駅 |

| 氷川神社 | 稲田姫命 | さいたま市大宮区高鼻町:JR大宮駅 |

| 六所神社 | 櫛稲田姫命 | 神奈川県中郡大磯町:JR二宮駅 |

| 櫛田神社 | 櫛稲田姫命 | 富山県射水市串田:JR新高岡駅 |

| 木田神社 | 稲田姫命 | 福井市西木田:福武線商工会議所前 |

| 八坂神社 | 櫛稲田姫命 | 京都市東山区祇園町:京阪祇園四条駅 |

| 須賀神社 | 櫛稲田姫命 | 和歌山県みなべ町:紀勢本線南部駅 |

| 祇園神社 | 櫛稲田姫命 | 神戸市兵庫区上祇園町:JR三ノ宮駅 |

| 廣峯神社 | 奇稲田媛命 | 兵庫県姫路市広嶺山:JR姫路駅 |

| 櫛田宮 | 櫛稲田姫命 | 佐賀県神埼市神埼町:JR神埼駅 |

| 須我神社、稲田比売命 | |

| 島根県雲南市大東町須賀:JR松江駅 | |

| 須佐神社、稲田比売命 | |

| 島根県出雲市佐田町須佐:JR出雲市駅 | |

| 八重垣神社、稲田姫命 | |

| 島根県松江市佐草町:JR松江駅 | |

| 稲田神社、奇稲田姫之命 | |

| 茨城県笠間市稲田:JR水戸線稲田駅 | |

| 氷川神社、稲田姫命 | |

| さいたま市大宮区高鼻町:JR大宮駅 | |

| 六所神社、櫛稲田姫命 | |

| 神奈川県中郡大磯町:JR二宮駅 | |

| 木田神社、稲田姫命 | |

| 福井市西木田:福武線木田四辻駅 | |

| 八坂神社、櫛稲田姫命 | |

| 京都市東山区祇園町:京阪祇園四条駅 | |

| 須賀神社、櫛稲田姫命 | |

| 和歌山県みなべ町:紀勢本線南部駅 | |

| 祇園神社、櫛稲田姫命 | |

| 神戸市兵庫区上祇園町:JR三ノ宮駅 | |

| 廣峯神社、奇稲田媛命 | |

| 兵庫県姫路市広嶺山:JR姫路駅 | |

| 櫛田宮、櫛稲田姫命 | |

| 佐賀県神埼市神埼町:JR神埼駅 | |

YouTube 9分 |

奥出雲おろちループ

ヤマタノオロチをイメージした日本最大規模の二重ループ方式の道路

とぐろを巻く大蛇 のようですね

国道314号 福山市~三刀屋町 総延長140km

左方は 道の駅 奥出雲おろちループ

左方は 道の駅 奥出雲おろちループ

紅葉に映える三井野大橋 10月31日

紅葉見頃情報:日本気象協会

一重目のループ橋

トロッコ列車「奥出雲おろち号」道の駅から遠望

標高差162m:距離約6.4km:ニッポン旅マガジン

ヤマタノオロチをイメージした日本最大規模の二重ループ方式の道路

とぐろを巻く大蛇 のようですね

国道314号 福山市~三刀屋町

総延長140km

総延長140km

紅葉に映える三井野大橋 10月31日

紅葉見頃情報:日本気象協会

一重目のループ橋

トロッコ列車「奥出雲おろち号」

道の駅から遠望

| 出雲坂根← | JR木次線 | →三井の原 |

| 標高564m | 標高726m |

標高差162m:距離約6.4km

ニッポン旅マガジン

ニッポン旅マガジン

出雲坂根駅の愛称は 天真名井

三井野原駅の愛称は 高 天 原

もう一つの スサノオ神話

島根県 大田市 五十猛町

・

・しかし、ここに

・ |

神 島 と 神 上

神島 と神上

・

・726年(

|

|

五十猛 (地理院地図) |

YouTube 島根県大田市五十猛町 |

和田珍味本店からの眺め

国土交通省とるぱの全国人気ランキング第1位

「VIEWCAFE&SHINWA」からの眺めは最高です

カフェでコーヒを頂きながらの眺めは、日中はもとより

夕日の眺めはすばらしい!

夕日の眺めはすばらしい!

ご参考:松江の夕日時刻

是非一度の眺望をお勧めします

神 別 れ 坂

|

|

| 神別れ坂 | 坂から見る神島・神上 |

・

・

それぞれの  ・ここを

場所:地理院地図

|

|

・

・

それぞれの  ・ここを

|

左:神別れ坂、地図:地理院地図

韓 神 新 羅 神 社

|

|

・

・

・

|

五 十 猛 神 社

逢 浜

大 屋 姫 命 神 社

(大田市大屋町)

|

|

・

・当地において建築に務められといわれる

・場所:地理院地図

|

|

・鬼岩の場所:地理院地図

・明治22年 町村制 の施行 により鬼村は、迩摩郡大屋村 (大国村の一部、大屋村、鬼村) となる

・昭和31年9月 大田市第3次合併で、大田市大屋町鬼村となる

・全国 で鬼村 と名 ずくのはここだけ

YouTube 大屋神楽社中-「田村」   ダイジェスト 鬼岩祭り (15分) ダイジェスト 鬼岩祭り (15分) |

| 鬼村の鬼岩はこちら |

国引 き神話 (三瓶山西の原の看板)

国 引 き 神 話

(三瓶山西の原の看板)

| Home | TopPage |