構造設計講座(木造住宅編)

構造設計講座(木造住宅編)PDF版がダウンロード販売代行サービスBoothより、購入出来ます。(価格:500円)

構造設計講座(木造住宅編)PDF版がダウンロード販売代行サービスBoothより、購入出来ます。(価格:500円)

構造設計講座(RCマンション編)の次は“木造住宅編”の構造設計講座を行います。

もちろん、木造住宅編も実戦的に構造計算プログラムを使用し、ある意味で画期的な構造設計講座を行います。

通常の設計講座では、計算方法について理論からの説明になります。梁の設計であれば、「曲げモーメントMが、断面係数Zが、ヤング係数Eが・・・」となり、この段階で挫折してしまう人も多いかと思います。

この構造設計講座では、ややこしい理論は抜きにして、大まかな構造設計の流れ・構造計算方法を理解する程度とし、難しい計算はソフトに任せ、構造計算書、構造図を作り上げる事を目的とします。

現在、構造設計を行っている人も最初から構造計算の全てを理解してから、実施設計を始めた訳ではありません。上司・先輩の指導を受けながら、最初は訳も判らず、構造計算書を作り、何件かの設計を行い、徐々に構造設計を理解していきます。

この構造設計講座は、その第一段階の“まずは構造計算書を作ってみる。”、“そして自信を付ける。”を目的にしたいと思います。

とは言っても、まるっきり建築を知らない人ではきついので以下のような人を対象にした構造設計講座とします。

- 二級建築士以上の一般建築知識を有している事

- 46条壁量計算程度が理解出来ている事

- 構造図の表記が理解出来ている事

設計例のマネをするだけでは面白くないのでこの構造設計講座で構造計算書を作る建物は、ご自身でご用意下さい。

また、講義には、㈲木造舎の木造構造計算ソフト『KIZUKURI』(在来軸組)Ver5.33 試用版を使用します。

スパン数の制限と出力される計算書の形式が現行の書式に合わない所(構造計算概要書が廃止された部分)がありますが、現行の設計基準にあっているソフトです。

※例題の建物は一部、母屋下りがあり、実際の設計では別途考慮が必要ですが、本設計例では考慮しない形で検討・説明を行います。

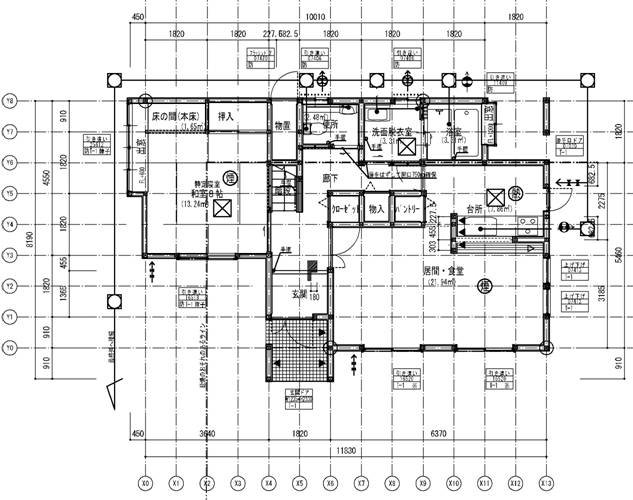

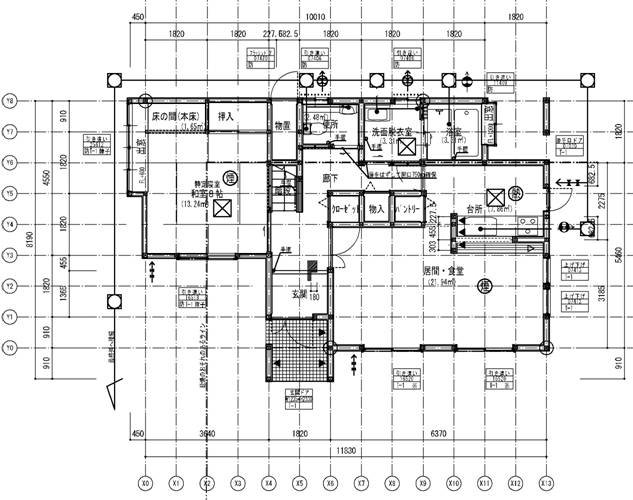

【1階平面図】

【立面図】

【意匠図一式】

※株式会社 住宅性能評価センターの申請図面例をお借りました。

【その他条件】

建設地:神奈川県横浜市神奈川区

- 構造の仕様を決める。

- 柱、耐力壁の位置を決める。

- 梁の位置を決める。

- 構造計算プログラム入力の準備を行う。

- 構造計算プログラムに入力する。(基本条件)

- 構造計算プログラムに入力する。(形状入力)

- 耐力壁の設計を行う。

- 水平構面(火打ち等)の設計を行う。

- 梁の設計を行う。

- 柱の設計を行う。

- 金物の設計を行う。

- 基礎の設計を行う。

- 構造図を作成する。

1.構造の仕様を決める。

まずは、構造の仕様を決めましょう。構造の仕様とは使用する材料(木材の樹種)、耐力壁の種類(合板、筋交いなど)、床の形式(厚板合板床、根太床)、金物などです。

通常の構造設計講座では、「耐力壁の仕様はこの種類があり、それぞれの強度が・・・、木材の種類はこの種類があり、強度は告示で定めらており、・・・、これらの中から設計者が選びます。」となります。

まず、この段階で「どれ使えば、良いんだよ???」と言う事になるでしょう。

この設計講座では、構造の仕様については以下を使って下さい。どれも一般的な仕様です。良く判らないかも知れませんが、これで計算して図面を書けば大丈夫です。

①各部の仕様

部 位 |

仕 様 |

屋 根 |

束建て、母屋・垂木・野地板(t=12.5mm)の上、仕上げ(スレート葺き等) |

床 |

根太レス、厚板構造用合板(t=24mm)の上、仕上げ(サイディング、モルタル等) |

耐力壁 |

構造用合板(t=9mm)、筋交い |

基 礎 |

べた基礎 |

※多雪地域以外(一般地域)の建物を対象とします。

②使用する材料

・木 材

部 位 |

樹 種 |

等 級 |

サイズ |

土 台 |

ひば |

無等級 |

105×105 |

大 引 |

べいつがKD材 |

無等級 |

105×105 |

柱 |

ホワイトウッド集成材 |

E95-F315 |

105×105 |

梁1 |

レッドウッド集成材 |

E105-F300 |

105×105~ |

梁2 |

べいまつ集成材 |

E120-F330 |

105×105~ |

梁3 |

べいまつLVL材 |

140E 特級 65V-55H |

105×105~ |

甲乙材 |

べいつがKD材 |

無等級 |

90×90 @ 910 |

床 材 |

構造用合板 |

2級 |

t=24mm |

間柱(胴縁) |

べいつがKD材 |

無等級 |

45×105 @ 455 |

筋交い |

べいつがKD材 |

無等級 |

45×90、30×90 |

小屋束 |

べいつがKD材 |

無等級 |

105×105 |

垂 木 |

べいつがKD材 |

無等級 |

45×60 @ 455 |

野地板 |

構造用合板 |

2級 |

t=12mm |

※梁の使用木材が3種類あるのは基本的には“梁1”を使用し、強度がもたない(断面を小さくしたい)場合は、“梁2”、“梁3”を使用します。

・金物

部 位 |

規格・品番 |

備考 |

アンカーボルト |

M12(土台接合用) M16(ホールダウン金物用) |

Zマーク金物 |

仕口・継手(梁) |

羽子板ボルト 短ざく金物 |

Zマーク金物 |

火打ち金物 |

テナン60(TN-H60) |

カナイ社 製 |

筋交い金物 |

BP、BP-2 |

Zマーク金物 |

柱頭柱脚金物 |

ミニビルトコーナー75(MB-CPG) K-タイシンニート(ZSD-TN) タイシンコーナー(T-CP) ブレイブホールダウン(B-HD10、B-HD15、B-HD20、B-HD25、B-HD30) |

カナイ社 製 |

・鉄筋、コンクリート

鉄 筋 : D16以下 SD295A

コンクリート: Fc= 21N/mm2

③耐力壁の仕様

壁倍率 |

耐力壁の仕様 |

備考 |

1.5倍 |

30×90片筋交い |

|

2.0倍 |

45×90片筋交い |

|

2.5倍 |

構造用合板9mm |

|

3.0倍 |

30×90たすき |

|

4.0倍 |

45×90たすき |

|

4.5倍 |

構造用合板9mm + 40×90片筋交い |

|

5.0倍 |

構造用合板9mm + 30×90たすき |

※片筋交いを使う場合は同一構面で原則、右上がり、左上がりを一対で使用するものとする。

【↑ページ先頭へ】

2.柱、耐力壁の位置を決める。

次に柱、耐力壁の位置を決めましょう。

と突然言われてもどうしたら・・・となるでしょう。まずはだいたいで良いです。最終的にはこれから構造計算を行い、決めますので難しく考えずに以下の事を参考にして決めてみましょう。

通常の構造設計であれば、略伏図と言うものを作成しますが、ここでは手書きで平面図に落とし込んでみましょう。

①柱配置の基本

(1)モジュール(910mm、1000mm)に合わせ、建物の角、壁の交差部及び端部及び開口部の際には柱を配置する。

まず、大事なことはモジュールを守る事です。開口部の際についても無理に開口部にピタリと付ける事無く、基本的にはモジュールに従って配置します。合板などの材料も全てモジュールに従って、作られています。

モジュールを守る事で経済的になり、また、納まりも良くなります。

(2)壁内においては柱を1820mm(2000mm)以内で配置をする。

(3)柱位置については上下階が揃うように配置する事を心がける。

上下階で柱位置が揃っていないと柱からの荷重を梁で受ける事になり、梁せいが過大になってしまいます。基本的には柱位置を上下階揃えるようにして下さい。

※あくまでも原則です。無理に柱を設け、意匠を

妨げない程度で考えて下さい。梁が納まれば良いので。

(3)耐力壁の両端部は柱を配置する。

耐力壁の両端部には柱が必要です。この段階では耐力壁の位置を決めていませんので、耐力壁の位置と合わせ、調整して下さい。

(4)通し柱は設けず、全て管柱とする。

通し柱としても実際はプレカットにより、大きく断面が欠損してしまいます。故に通し柱を設けずに管柱を金物で接合する形式が主流となっています。

(5)グリッドの短辺長さが4095mm以下となるように柱を配置する。

梁はスパンが長くなると断面が大きくなってしまいます。一つのグリット内では短辺方向に梁をかけるのが原則でありますが、目安としては4095mm以内になるように柱を配置しましょう。

基本ルールに従って、以下の図面のように柱を配置してみました。

【検討結果】柱の配置(仮)

②耐力壁配置の基本

(1)耐力壁の両端には柱を設ける。また、合板による耐力壁の長さ(柱芯間隔)は600mm以上かつ高さ(梁天端間)の1/5以下、筋交いによる耐力壁は900mm以上かつ高さの1/3.5以下とする。

耐力壁とするには、以上の条件を満たさないとなりません。外壁廻りで合板を貼ってあっても両端に柱が無い部分は耐力壁とはみなせません。

(2)外壁の開口以外の部分はモジュールに合わせ、原則全て構造用合板(片面)による耐力壁を設ける。

外壁は合板を貼る事になる為、この部分は基本的に全て耐力壁としましょう。外壁廻りで耐力壁としない部分を作ると釘の打ち方を変える必要があり、施工も煩雑になってしまいます。

(3)建物内部の耐力壁は筋交いを使用し、原則、構造用合板による耐力壁は設けないものとする。

建物内側の仕上げは一般的にプラスターボードによる仕上げとなる為、構造用合板は使用せず、筋交いによる耐力壁とします。

(4)耐力壁線が8m以内となるように耐力壁を配置する。

耐力壁がある通りを耐力壁線と言います。この通り間を8m以内になるようにします。

(5)原則、片筋交いは使用しないものとする。使用する場合は同じ通りで右上がりと左上がりが一対になるように配置する。

片筋交いを設けると地震が右から来た時と左から来た時で建物の耐力が変わってしまいます。基本的には左右同じ耐力となるようにしましょう。

(6)耐力壁は平面的に釣り合い良く配置を行う。

一言で“釣り合い良く”と言っても中々難しいのですが、真四角の建物であれば、耐力壁(壁倍率×長さ)を左右対称に近いように配置する事です。

また、以下のような平面形状であれば大きい方の四角の中心“+”よりも、やや左側、下側に耐力壁を

多くします。

これも後で構造計算を行い、確認しますのでだいたいで良いです。

(7)吹抜け部(階段も含む)の周囲には耐力壁を設ける事を原則とする。

吹抜け部を耐力壁でめくらに囲むと言う訳ではなく、吹き抜けに接する線の延長線上に耐力壁を設けると言う事です。

構造的には実は“床”と言う要素が地震に対しても非常に重要なものになります。吹抜け部はこの床が無くなり、弱くなる為、周囲に耐力壁を設けます。フロアレベルで見た時に床面が無い階段も構造的には

吹き抜けと同じように扱います。

(8)耐力壁量の目安をつかむ。

さて、なんとなく耐力壁の配置の仕方が判ったと思います。ではどの程度の壁を配置すれば良いのかですが、46条計算で目安を付けましょう。

構造計算を行うとほぼ間違いなく46条計算の耐力壁量よりも大きくなります。だいたい、46条壁量計算で必要な量の1.2~1.3倍程度を目安にして、配置してみましょう。

《参考》46条計算必要壁率

2階建て(2階:15cm/㎡、1階:29cm/㎡)

3階建て(3階:18cm/㎡、2階:34cm/㎡、1階:46cm/㎡)

それでは耐力壁の配置をしてみます。

a)必要な耐力壁長さの目安を算定

・各階の床面積

2階: 3.64×4.095+1.82×4.55+2.73×7.28

+3.64×6.37 = 66.25㎡

1階: 3.64×4.55+1.82×8.19+6.37×7.28

= 77.85㎡

・耐力壁長さの目安

2階: 66.25㎡×15cm/㎡×1.2倍

= 1192.5cm(11.925m)

1階: 77.85㎡×29cm/㎡×1.2倍

= 2709.2cm(27.092m)

b)外壁部分に耐力壁(合板片面貼り:壁倍率2.5倍)を配置する

まずは外壁部分に配置して耐力壁長さを計算し、足りない分を内部に追加したり、外壁部分の壁倍率をあげたりしましょう。

・外壁部分の耐力壁長さ

2階X方向:10.01m×2.5倍=25.025m

>11.925m →OK

2階Y方向:6.825m×2.5倍=17.625m

>11.925m →OK

1階X方向:10.92m×2.5倍=27.300m

>27.092m →OK

1階Y方向:9.100m×2.5倍=22.750m

→4.342m不足

(27.092m-22.750m)

1階Y方向以外は外壁部分の耐力壁で壁量が足りそうなのでこのままで計算してみます。

※耐力壁線間が8mを越える箇所がある場合や吹き抜けがある場合は、上記の基本ルールに従い、耐力壁を追加して下さい。

c)不足している分を追加、補強する。

足りない分を以下の順番の要領で追加、補強して下さい。

・内部に30×90たすき筋交いを追加する。(3.0倍)

・内部に40×90たすき筋交いを追加する。(4.0倍)

・外壁部耐力壁(合板貼り)に30×90たすき筋交いを追加する。(2.5倍→5.0倍)

不足している耐力壁量は、4.342mです。3.0倍の耐力壁にすると1.45mになります。(4.342m/3.0倍)よって、X7通りに1.82mの耐力壁を追加しました。

【検討結果】耐力壁の配置(仮)

【↑ページ先頭へ】