構造設計講座(木造住宅編)

- 構造の仕様を決める。

- 柱、耐力壁の位置を決める。

- 梁の位置を決める。

- 構造計算プログラム入力の準備を行う。

- 構造計算プログラムに入力する。(基本条件)

- 構造計算プログラムに入力する。(形状入力)

- 耐力壁の設計を行う。

- 水平構面(火打ち等)の設計を行う。

- 梁の設計を行う。

- 柱の設計を行う。

- 金物の設計を行う。

- 基礎の設計を行う。

- 構造図を作成する。

12.基礎の設計を行う。

上部構造の形状が確定しましたので地中梁の配置を検討しましょう。地中梁は以下のルールに従って、配置して下さい。

- 柱、耐力壁の下(土台がある部分)に地中梁を配置する。

- 建物外周部には地中梁を配置する。

- 地中梁で囲まれた耐圧版(基礎スラブ)の短辺が4.095m以下になるようにする。

- 耐力壁の下に配置する地中梁は端部を他の地中梁まで伸ばす。

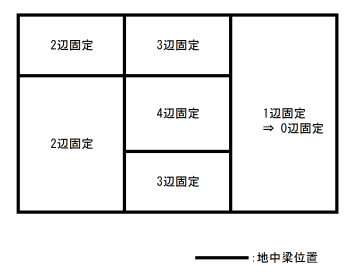

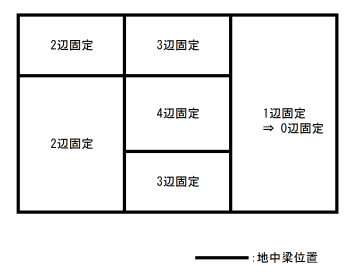

【検討結果】地中梁の配置

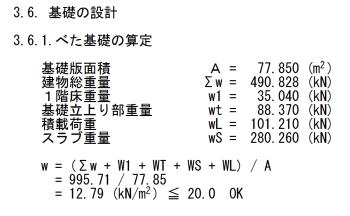

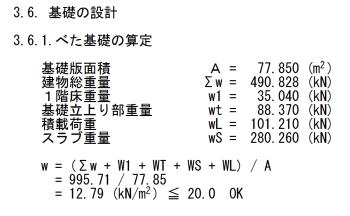

①接地圧の検討

『Kizukuri』に入力した基礎立ち上がりの重量も再入力し、計算をさせ、接地圧を確認し、この接地圧と地盤調査結果からの地耐力を比較します。

※地耐力の算定方法は省略。

※印刷コマンドにて「基礎の設計」を選択

②耐圧版の設計

耐圧版は地中梁位置を支点とした地盤からの反力(地反力)を受ける版として設計します。地反力は一定なので、スパン(面積)の大きい耐圧版ほどきつくなります。

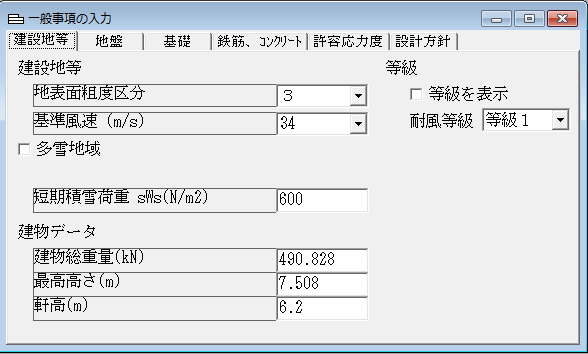

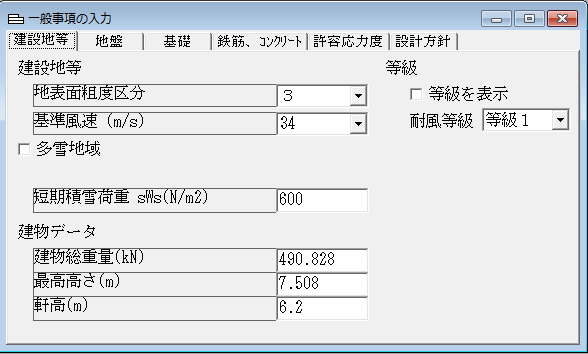

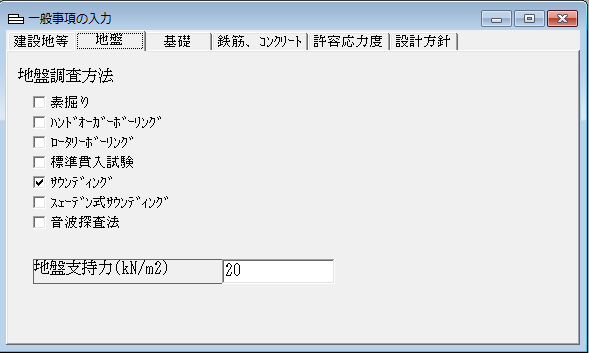

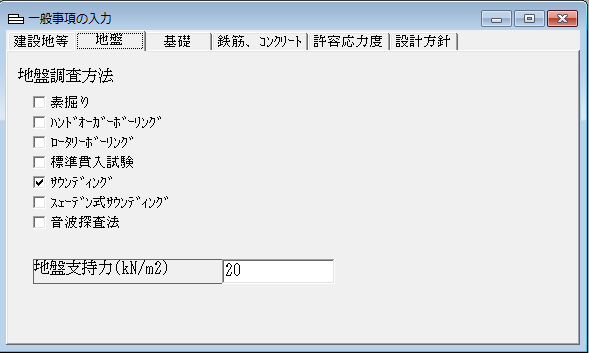

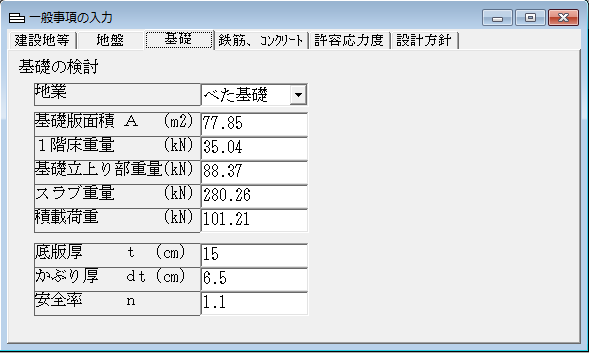

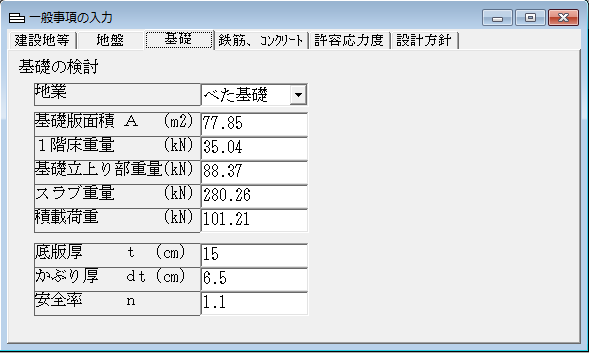

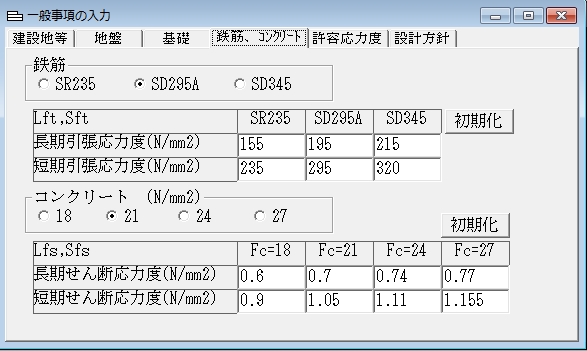

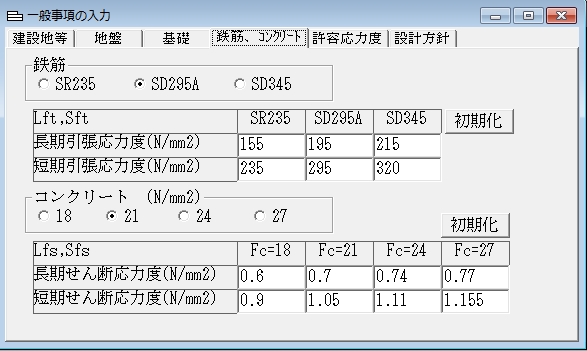

基礎の設計は、『Kizukuri-Sub』を使用します。まずは『Kizukuri』入力にならい、一般事項を及び基礎関連のデータを入力します。建物総重量は上記出力の値を入力します。

『基礎』の項目の安全率については10%の余裕度が確保できるように1.1とします。

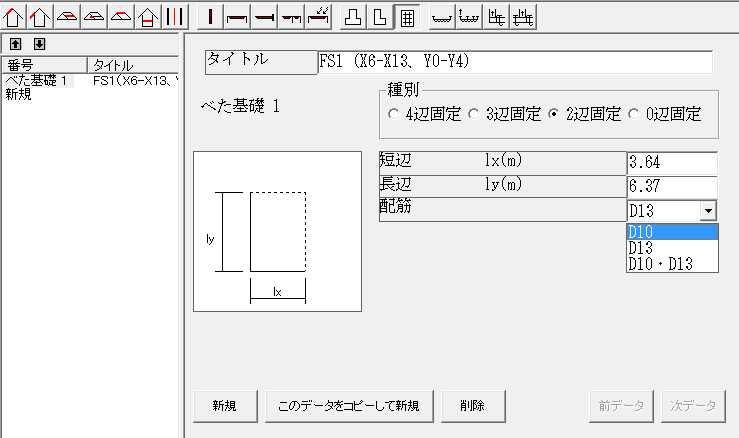

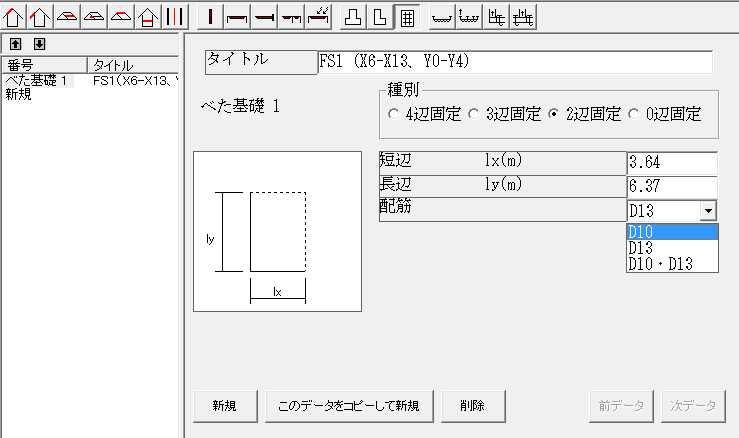

次に耐圧版の形状を入力します。

タイトルは何処を計算したか判りやすいように符号と位置を入力しましょう。次に種別とは耐圧版の端部(境界)の計算条件になり、4辺固定・3辺固定・2辺固定・0辺固定の4種類が選べます。耐圧版は

四角形ですので辺は4つありますが、固定の数以外の辺はピンとして計算すると言う意味です。

RC部材なのでピン接合と言うのはありませんが、外周部などは耐圧版が連続しない為、固定度が下り、安全側に見て、ピンとして計算しますと言う意味です。以下の図を参考に選択して下さい。

1辺固定の条件はありませんので、その場合は0辺固定を選択して下さい。

次に耐圧版の大きさ(短辺、長辺)、配筋(鉄筋の径の種類)を入力します。配筋は、D10、D13、D10・D13の3種類が選択できます。最初はD10を選択し、足りないようだったら、D10・D13、D13とサイズを上げていきましょう。

※D10・D13とはD10とD13を交互に並べる配筋の方法です。ピッチはD10と隣のD13の間隔を示します。

入力が終わり、計算をすると必要なピッチ(間隔)が自動計算されます。

同様に他の耐圧版も計算します。同じ配筋の耐圧版については同じ符号とし、まとめましょう。3種類程度に分けるのが良いでしょう。また、耐圧版がNGとなってしまう場合は地中梁を増やし、

耐圧版の面積を小さくして検討をしてみて下さい。

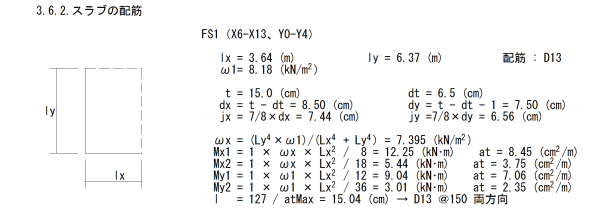

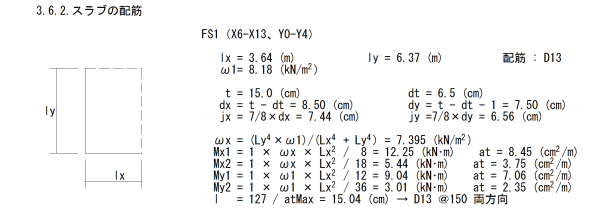

【検討結果】耐圧版の計算一式

③地中梁の設計

いよいよ、最後の地中梁の計算です。

地中梁は耐圧版から伝わってくる地反力(接地圧)と耐力壁からの引き抜き力を受けます。地反力(接地圧)は長期荷重で引き抜き力は短期荷重であり、荷重の向きはどちらも下から上へとなります。

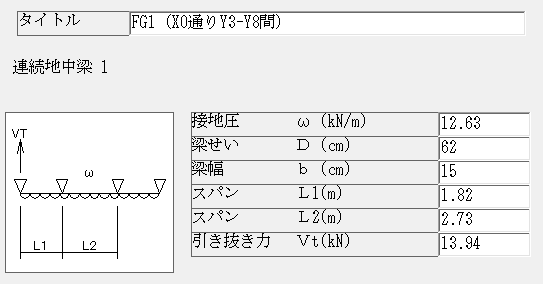

『Kizukuri-Sub』では地中梁は以下の2種類の形状で計算が出来ます。

・単純地中梁

・連続地中梁

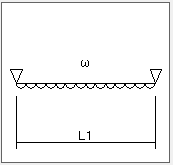

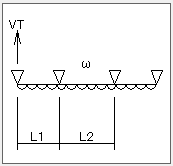

ωが地反力(接地圧)、Vtが引き抜き力になります。支点(△印)は下からの荷重を抑えられる位置、つまり、柱又は直交する地中梁の位置になります。

この2種類の計算は、耐力壁が取り付いていない(引抜き力が作用しない)地中梁に単純地中梁を使い、耐力壁が取り付いている(引抜き力が作用する)地中梁に連続地中梁を使用します。

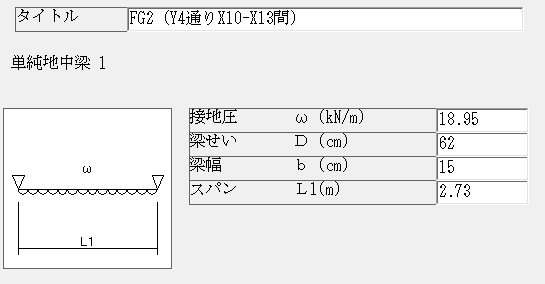

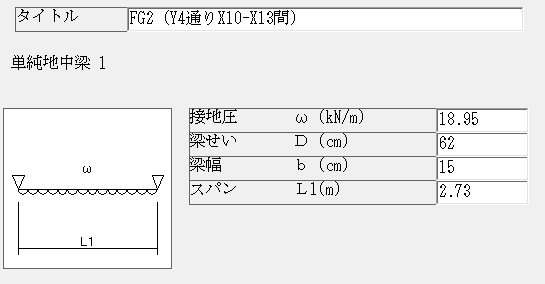

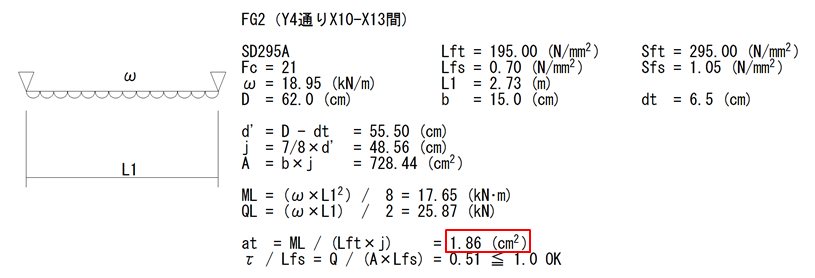

●『単純地中梁』による計算

『Kizukuri-Sub』ではスパン、地反力(接地圧)、地中梁の幅及びせいを入力すると配筋が自動計算されます。ここで入力する地反力(接地圧)の単位は、“kN/m”です。荷重の負担幅に地中梁計算用の地反力をかけた数値とします。

耐圧版からの地反力は下図のような形(台形、三角形)で地中梁に伝わります。KIZUKURI-SUBへ入力する負担幅は安全側に考え、台形又は三角形の高さにあたる部分の寸法とします。両側に耐圧版がある地中梁はそれぞれの寸法を足し合わせた数値とします。

地中梁の形状は以下を標準とします。

では、設計例にて入力してみます。

タイトルは、どの部分を計算したか判るように地中梁の符号と場所を記入します。次に地反力(接地圧)を入力します。地反力は地中梁配筋算定用分布荷重(Kizukuri-Sub出力)を使用します。

負担幅は下側が1.82m、上側が0.91mになるので以下の値になります。

6.94 (kN/m2)×(1.82+0.91)=18.95(kN/m)

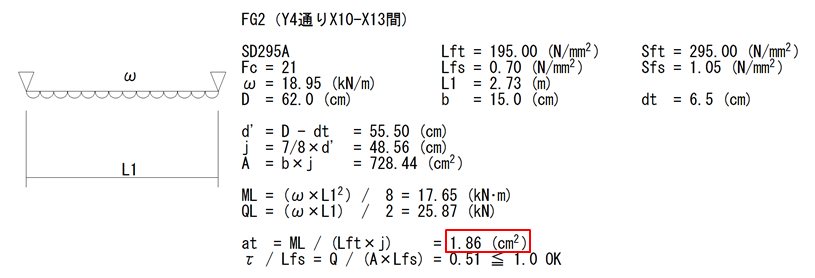

次は地中梁の幅とせい、スパンを入力します。計算を行った結果は以下のように出力されます。

この中のatの数値が主筋の必要な鉄筋断面積になります。D13は1.27c㎡、D16は1.99c㎡になります。この場合だと2-D13(2.54c㎡)が必要にあります。スターラップの計算は必要なく、D10@200とします。

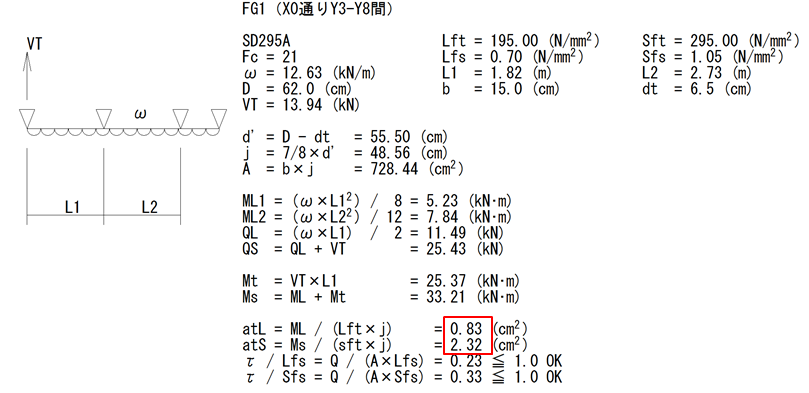

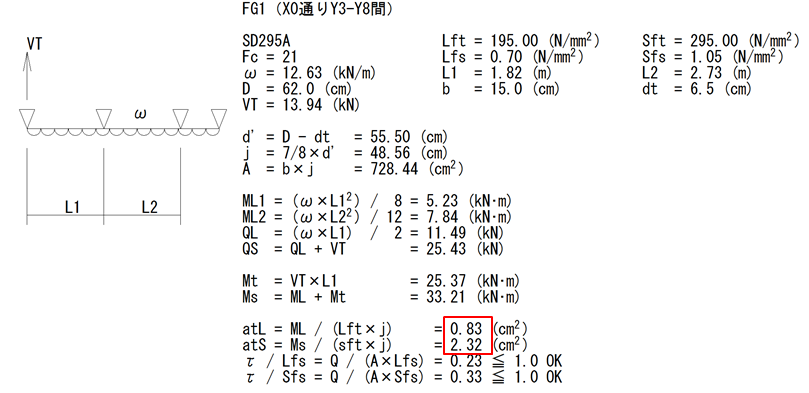

●『連続地中梁』による計算

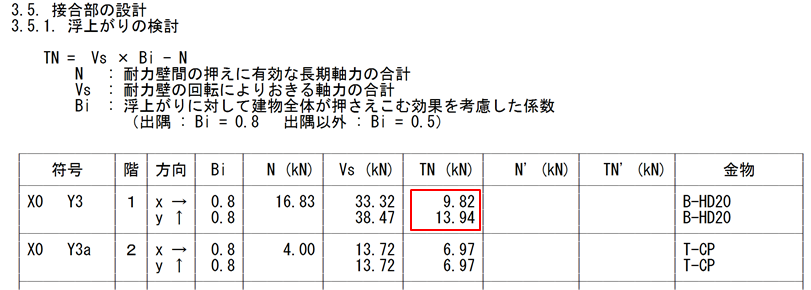

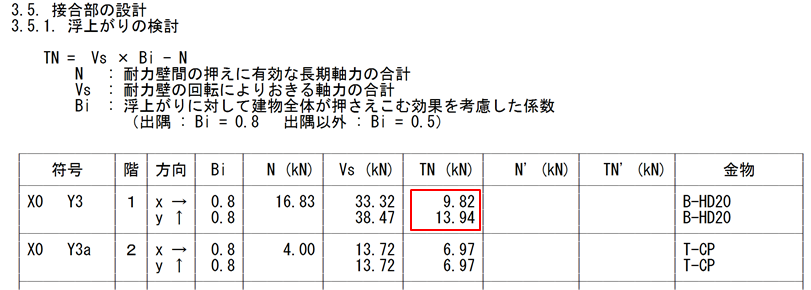

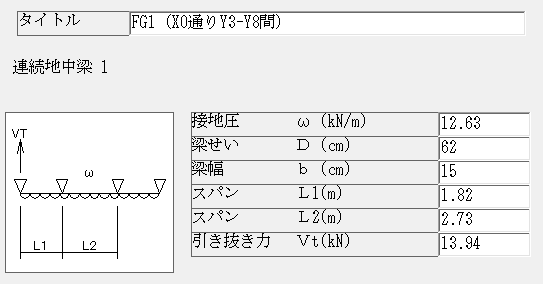

連続地中梁の場合も同様に接地圧、地中梁の幅及びせい、スパンを入力します。引抜き力ですが、金物の設計で使用した数値を入力します。X0-Y3の部分だと13.94kNになります。

計算結果は以下になり、FG1も主筋は2-D13(2.54c㎡)が必要になりました。

【検討結果】『Kizukuri』、『Kizukuri-Sub』データ(計算完了)

その他、『Kizukuri-Sub』でも扱えない基礎に関する計算は以下のEXCELシートをどうぞ。

自沈層のあるSS試験結果からの地耐力計算

SS試験からの液状化簡易判定

べた基礎接地圧(偏心考慮)

直交梁を考慮した木造地中梁計算

【↑ページ先頭へ】

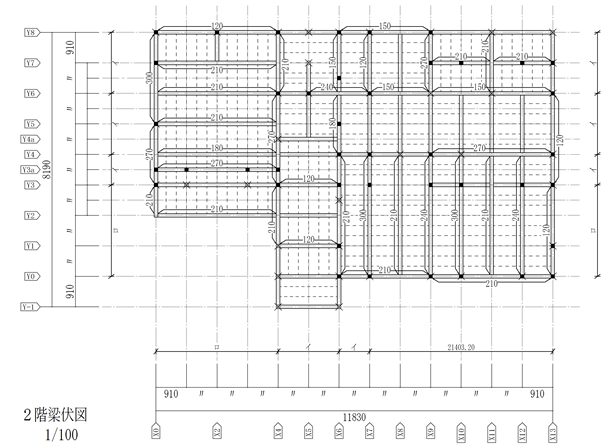

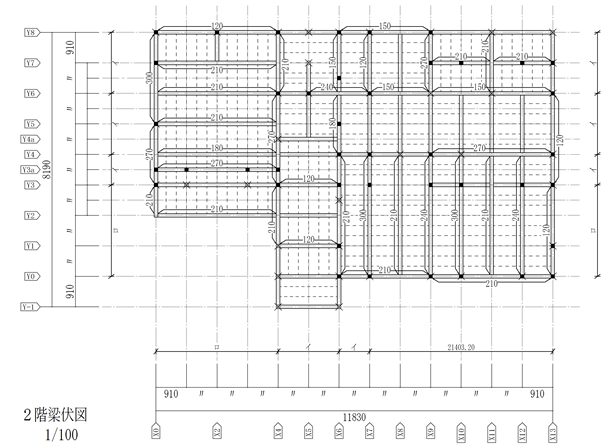

13.構造図を作成する。

『Kizukuri』では計算結果を自動的に図面にする事が出来ます。

「ファイル」→「詳細で開く」より、作成。(詳細はマニュアルを確認して下さい。)

このデータを修正し、作図すると簡単に構造図も作成が出来ます。また、構造計算結果が自動的に表示されるので図面と計算書の不整合もなくす事が出来ます。

【↑ページ先頭へ】