| (モバイルでは端末を横長にしてご覧ください) (iPhoneなどで端末を横長にして画面の左側にブックマークなどの表示が出る場合は 画面最上部のアドレスバーの左側の青くなっているブック(本)のマークのアイコンをクリックすると消えます) |

| 生徒さんの感想(Googleへのレビュー) |

|

「なぜプロレベルの指導が受けられるのか?」 |

| 主な使用教材 |

~Double Stops by Simon Fischer~

|

|

サイモン・フィッシャー

|

| 💡 このエチュードの効果的な活用法は、個人のレベルによって大きく異なります。 イワモト ヴァイオリン教室では、30年以上の経験から最適な練習法を指導しています。 |

|

|

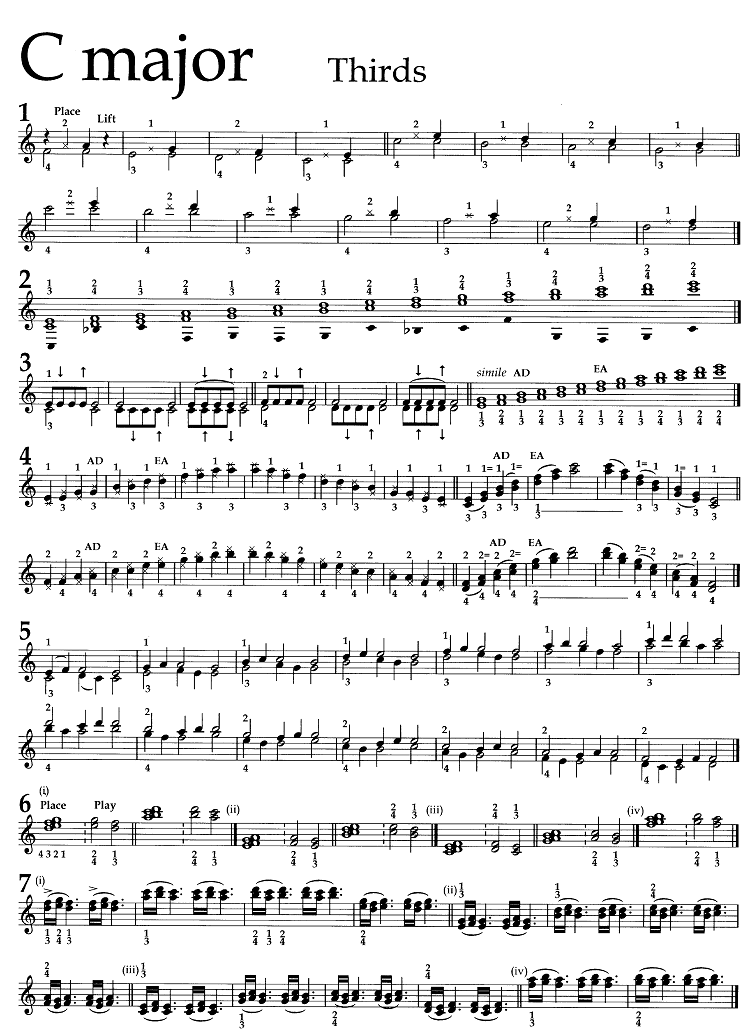

| Double Stops by Simon Fischer(サイモン・フィッシャー/ダブル ストップス)は ヴァイオリンの音階教本として重音の練習に特化して作られていて その特長は2つの点に集約されます。 その第一の特長は 重音の音の取り方における[運指]において 例えば、どちらの音程を先に確定しておいて、残りの音程を調整するか 例えば、前の和音の指を維持したままにして、次の和音の音程を取る といった練習課題が事細かく挙げられています。 また第二の特長は 重音の音の取り方における[音程]において 3度、6度、10度の重音で導かれる[差音]を明示し その[差音]によって重音の音程が特定できる譜例が 24の調(12の調の長調と短調)の総てで掲出されています。 (オクターブ(8度)については [差音]は下の音と同一なため、特に示されてはいません) そして 既述の[運指]のやり方と[音程]の取り方を踏まえたうえで 上の音の音程に合わせた場合の重音の音程の微調整の練習や 下の音の音程に合わせた場合の重音の音程の微調整の練習についても譜例を掲げ 24の調の総てにおいてムラなく、正しい[運指]と[音程]が 誰が行っても再現性がある形で正しく学べるように編まれた教本になっています。  (上掲の譜例の画像はC majorにおける3度の重音の音程の取り方の譜例の一部で 3の譜例に示されている矢印が、その重音の音程を微調整することを表すとともに  2の下部に示された黒い音符が、その重音を正しい音程で奏でた際に聴こえる[差音]ですが  その重音を正しい音程で奏でた際に聴こえる[差音]は最低限の基準でしかなく その[差音]が鳴っている前提で更に必要な最終的な調整方法については レッスンの際にお伝えしています) そうした点で その構成は画期的なものとなっていますが その内容は伝統的なヴァイオリンならではの正しい音程を誰もが身に付けられることから 趣味で習う一般の方だけでなく、専門家を目指す方や 音大生 演奏者 指導者の方へのレッスンでも使用しています。 また 学習者によっては[差音]が聴き取り難い、あるいは聴き取れない、といったケースもあり そうした場合には『[差音]と[加音](さらに正確に調弦を行うために)』で触れたやり方や それ以外の手順も踏まえることで[差音]が聴き取れるように指導しています。 ただし 既述のように 誰が行っても再現性がある形で正しく学べるように編まれた教本とはいえ 上記の書籍を購入してみたところで、ヴァイオリンの音程の取り方がわかっていなければ その意味するところのみならず、その指示する響きを実際に奏でることは困難であるうえに 上記の書籍で示されたヴァイオリンの音程の取り方は最低限のルールでしかありません。 そうしたことから “ルール”としての基準を踏まえたうえでの音程の取り方を示しながら “最低限”としての基準の先の更なる細かい音程の最終的な確定方法を 譜面に基づき一音いちおん説明・確認しながらレッスンしています。 (ヴァイオリンにおける重音の練習は ややもすると単音の音階に対して“ハモる”ようにもう一方の音を重ねるという 抽象的なポリシーにおいて曖昧に指導され練習されるばかりであった範疇に対して 具体的に[差音]を示すことで重音の響きが確定できるように綴られている点が 従来に無い音階教本となっています。 けれども そのように従来の単音に対して“ハモる”ようにもう一方の音を重ねる場合も この教本に示されている[差音]が鳴るように両方の音程を取る場合でも 「響きをよく聴く」「音程を微調整して合わせる」という原理では変わりがありません。 そうした点で 単純に[差音]が鳴るか?鳴らないか? 或いは[差音]を3度、6度、10度の24の調の総てで確定的に奏でられるか? という練習の方法にばかり目を奪われてしまうのではなく 響きをよく聴いて音の相互の音程を微調整して調和するように奏でる という練習の目的にこそ留意して指導ならびに学習する必要があります。 またそうした際に 『ヴァイオリンの重音の音程の取り方 ~その1~』でも触れたように 単純な電子音の場合には[差音]は聞き取り易いものの、実際のヴァイオリンでは 倍音や余韻が豊かに鳴れば鳴るほど[差音]はそうした音に埋もれるため 単純に[差音]のみが目立つ響きであることはヴァイオリンの音として好ましくない という前提を忘れることなく奏でる必要もあります。) |

|

|

| このエチュードでお悩みですか? 「どう練習すればいいかわからない」 「効果的な練習法を学びたい」という方は、下記よりお問い合わせください。 📖 あわせて読みたい 『なぜ99%のヴァイオリン学習者が上達しないのか?』 ↑ 教材を手に入れても上達しない根本的な理由を解説 |

| 生徒さんの感想(Googleへのレビュー) |

| ご希望の曜日・時間帯の空き状況は↓でも確認できます |

(前の一覧のページに戻る) |

TopPage |

|

|

| © 1993 - 2026 Kouichi Iwamoto |