このページは

2017年8月〜2018年3月までの記録

仙丈ヶ岳(8月)

甲斐駒ヶ岳(8月)

わたらせ渓谷・足尾(9月)

鶏頂山(10月)

雷電山(11月)

鎌倉アルプス(12月)

高尾山(1月)

守屋山(1月)

伊豆大島三原山(2月)

長瀞アルプス宝登山(2月)

沼津アルプス(3月)

沼津アルプス 最高峰 鷲頭山 392m

2018年3月24日(土) 天候: 晴れ

最近人気が高い沼津アルプスに向けて総勢21名で西東京市を出発。今回は大型バスの為、通路の段差もなく足元も広く快適。時間の関係で横山峠から入り多比口峠から降りるルートを設定。沼津アルプスは低山とはいえ急勾配のアップダウンがあり、かなり体力、技術を要する山であり侮れない。案の定、横山峠からいきなりの急登。おまけに前日に降った雨のためとても滑りやすい。慎重に歩と進めるといきなり開けたところに出た。最初の山、徳倉山である。アンパンタイムを取り志下坂峠への下りに入るとこでルート一番の眺望に出会えた。目の前の相模湾、大瀬崎、左の山は最高峰の鷲頭山。しばし眺望を楽しみ小鷲頭山で昼食を取り鷲頭山に登頂。下山口の多比までの下りは桜、ミツバアケビなど様々な花が出迎えてくれた。

横山峠からの登り、この先下山口まで滑りやすいアップダウンの連続

沼津市街、駿河湾の眺望を楽しむ

志下坂峠手前の下りからの眺望

鷲頭山を望む 入り江の奥に淡島も見える

大島桜越しに見る大瀬崎

小鷲頭山からやっと見えた富士山の頂上部 スームアップ写真

たくさんの椿が咲いていいた

多比の桜

すでに春の花が沢山咲いていて、木も草もすでに新緑になっており、まさに春爛漫。「アルプス」の名にふさわしい良いコースでした。 (2018.3.24了)

長瀞アルプス・宝登山 407.1m

2018年2月24日(土) 天候: 快晴

ローカル色豊かな秩父線野上駅を降りてしばらく車道を進むとお寺の横から登山道に入った。今回は低山ということもあり20名中15名が女性であった。樹林帯の登りから尾根道に出て、正面に宝登山が見えてきた。途中に岩が砕けた破片が多数登山道にあり、拾ってみると蝋石であった。一端舗装された林道を進んだ後は200段の階段が続く急登となり、登りきると一気に視界が開け、宝登山山頂に出た。蝋梅もまだ見ごろで、風に乗ってよいにおいが時々してきた。下の街が見渡せる蝋梅に囲まれ開けたところで昼食タイム。いつもよりゆっくり時間を取り、蝋梅、山頂からの景色を楽しんだ。頂上ロープウエー駅の近くには福寿草も咲いていた。下山は林道ではなく直下降する登山道を行き、宝登山神社に下山し解散した。

野上駅から登山口への車道を歩く、案内板の後ろには蝋梅

里の梅は五分咲きほど

長瀞アルプス登山口

まずは尾根に向けてきれいな隊列で登る

正面に宝登山が見えてきた

宝登山の蝋梅

蝋梅に囲まれた眺めが良いところで昼食

きれいな福寿草

まだところどころに雪が残る登山道であったが、宝登山の蝋梅は見事で、福寿草なども咲いており初春を大いに感じることができた。 (2018.2.24了)

伊豆大島 三原山 746m

2018年2月17日(土)-18(日) 天候: 17 快晴 18日 晴

竹芝桟橋より高速ジェット船に乗って、総勢21名で伊豆大島に向かう。ジェット船は揺れが少なく、飛行機の座席に乗っているようで快適。羽田空港、三浦半島、伊豆半島を次々と眺めていると間もなく伊豆大島岡田港に到着。バスに乗り換え三原山山頂口へ。登山口からも伊豆の山々、それに富士山がよく見える。

昼食、準備体操後登山開始。はじめは平たんな溶岩流地帯を歩き、いよいよ三原山に登るジグザクの道に入る。登りきると三原神社があり、皆参拝。いよいよおはち巡りの開始。歩き始めてすぐに猛烈な風のためになかなか進むことができない。道の両脇に張られたロープを頼りに歩を進める。噴火口の景観はすごい迫力があり、1986年の噴火の際はどんなであったか思いをめぐらす。突風が吹くたびにロープに捕まってしゃがみ込み、風が弱まるとロープ伝いに進むを繰り返して全員無事におはち巡りを終えた。

宿は波浮の港に近いホテルに泊まり、翌朝、ホテルのバスで波浮港を散策。その後椿祭り開催中の大島公園を散策し、岡田港より竹芝桟橋にジェット船で帰った。

昼食、準備体操後登山開始。はじめは平たんな溶岩流地帯を歩き、いよいよ三原山に登るジグザクの道に入る。登りきると三原神社があり、皆参拝。いよいよおはち巡りの開始。歩き始めてすぐに猛烈な風のためになかなか進むことができない。道の両脇に張られたロープを頼りに歩を進める。噴火口の景観はすごい迫力があり、1986年の噴火の際はどんなであったか思いをめぐらす。突風が吹くたびにロープに捕まってしゃがみ込み、風が弱まるとロープ伝いに進むを繰り返して全員無事におはち巡りを終えた。

宿は波浮の港に近いホテルに泊まり、翌朝、ホテルのバスで波浮港を散策。その後椿祭り開催中の大島公園を散策し、岡田港より竹芝桟橋にジェット船で帰った。

竹芝桟橋よりジェット船に乗船

三原山頂口、正面に台形の三原山がよく見える

三原神社で安全登山祈願

強風のため、ロープに捕まりながら歩く

噴火口

最後の登り

宿に行く途中の岡田港から見た富士山

二日目に散策した波浮港、すでにほとんどの漁船は出港していた

水面輝く波浮港

大島公園を散策、椿祭りを開催中であんこさんにも会えた

大島公園の椿、たくさんの種類を楽しめた

大島桜、まだ三分咲き程度てあった

とにかく三原山のお鉢回りの時の風は強烈だった。海抜746mで周囲に何もなく、風が強いのは当たり前か。

椿祭りであんこさんと一緒に踊ったり、岡田港のあら汁のふるまいで体を温めたり、いつもの登山とは違った体験をした二日間だった。 (2018.2.17-18了)

椿祭りであんこさんと一緒に踊ったり、岡田港のあら汁のふるまいで体を温めたり、いつもの登山とは違った体験をした二日間だった。 (2018.2.17-18了)

守屋山 1650.3m

2018年1月27日(土) 天候: 快晴

天候は快晴、総勢18名を乗せたマイクロバスは登山口にある杖突峠に到着。しっかりアイゼンを付け冬山装備で09:50出発。林の中の緩やかな登山道を快調に登る。一端林道に出てからすぐに登山道に戻り、ほどなく中間点の守屋山水飲場山荘近くの東屋に到着。しばし休憩の後少し急になった登山道に入る。途中リーダーより守屋山についての説明を聞く。ジグザグにしばし登ると守屋山東峰(1631.2m)に到着。八ヶ岳の頂上付近にかかっていた雲も取れてきた。東峰を後に最高点の西方に向かう。西峰山頂からは諏訪湖、霧ケ峰、蓼科山から八ヶ岳連峰全山、南アルプスの鳳凰三山、アサヨ峰、北岳、甲斐駒ケ岳、仙丈ケ岳、遠くは光岳までが確認できた。残念ながら中央アルプス、北アルプスの上部は雲に隠れていたが、低山でありながら360度の大展望を楽しめる冬山初心者向け守屋山山行を堪能した。

アイゼン、スパッツ、サングラスを付けて出発

守屋山水飲場山荘近くの東屋

以前大雪で同じところにあった東屋が倒壊し建て替えられていた

リーダーより守屋山についての話を聞く

東峰からの南アルプスの眺望

昨年登った甲斐駒ヶ岳(一番左の鋭鋒)、仙丈ヶ岳は右側の大きな山

昨年登った甲斐駒ヶ岳(一番左の鋭鋒)、仙丈ヶ岳は右側の大きな山

動物の足跡を発見 近くにカモシカ岩がある もしかしてカモシカ?

八ヶ岳連峰をバックに西峰頂上直下を登る

守屋山西峰頂上 諏訪湖、霧ケ峰がよく見える

八ヶ岳連峰全山が一望出来た

東京に大雪が降った後なので、諏訪湖の南に位置し、南アルプス最北端の守屋山の雪や風の状態を心配したが、意外と雪は少なかった。、雪の下はアイスバーンになっていたがアイゼンが良く効き、天候に恵まれ快適な山行を楽しめた。行き帰りとも渋滞なしで大満足の山旅であった。 (2018.1.27了)

高尾山 599.3m

2018年1月13日(土) 天候: 快晴

今日はゆっくりと午前10時、高尾山口駅に会員25名が集合。稲荷山コースを登るグループと、ケーブルカーを使って登るグループの二手に分かれて山頂を目指して登山開始。約二時間で無事山頂で二グループ合流。山頂からは真っ白なきれいな富士山を見ることができ、都市方向は霞んでいたがスカイツリーも目視できた。山頂で集合写真を撮り昼食を済ませた後薬王院を参拝していったん解散。琵琶滝経由、6号路とケーブルカーでの二グループで下山した。下山途中、シモバラシラ、紅梅を見ることができた。また、高尾山健康登山満行者名簿には複数の会員の名前もあった。グループの一部は下山後、高尾山の標高にちなんで名づけられたTAKAO 599 MUSEUM に立ち寄り、昆虫・植物の標本を見たり、シモバシラの話などを聞いた。

高尾山口駅に集合

高尾山山頂 相変わらず人が多い

山頂からの富士山 ラッキー!

氷の花 シモバシラ

シソ科の植物のシモバシラが枯れた後、シモバシラの根から吸い上げられた

水分が枯れ茎から染み出し冷たい外気に触れて凍っていくことで作られる。

水分が枯れ茎から染み出し冷たい外気に触れて凍っていくことで作られる。

詳しくは以下を参照(高尾ビジターセンター -高尾山のトピックス情報)

薬王院近くで見た紅梅

高尾山健康登山満行者名簿に土曜山行会会員の名前を複数発見

薬王院で今年一年の安全登山を祈願

下山は「上級者向け」を選ぶが山行会の面々には普通の登山道でした

初詣山行として高尾山薬王院を訪れ、今年一年の安全登山を祈願することができた。また冬を象徴するシモバシラや春を感じさせる紅梅に会え、素晴らしい一年のスタートが切れた。夕方からは山行に参加されなかった方々も交えて、地元で新年会を開き、大いに盛り上がった。 (2018.1.13了)

鎌倉アルプス 大平山 159m

2017年12月9日(土) 天候: 快晴

前日の雨が上がり朝は冷え込んだため、千葉方面からの電車はダイヤが乱れていたが、湘南新宿ラインは定刻に北鎌倉駅に着いた。いつ来ても鎌倉は人が多い。天園コースは建長寺から行くと拝観料がかかるため手前の道を左折して明月院の前を通り登山道に入る。紅葉や山茶花がきれいな急坂を上り下りして建長寺の上の分岐に出る。相模湾、鎌倉の街、来年の2月に行く大島が大きく見えていた。富士山は頂上が雲の隠れていた。登山道左手はすぐ下に住宅街、遠くに横浜を見ながら常緑樹の多い尾根道を歩き、標高159mの大平山で写真撮影と昼食。鳶が三羽飛んでいて、狙われないように注意しながらの昼休憩だった。

天園を過ぎ常緑樹の中、時々紅葉と椿を楽しみながら瑞泉寺に下山する。解散し個々に師走の鎌倉を散策して帰途についた。

天園を過ぎ常緑樹の中、時々紅葉と椿を楽しみながら瑞泉寺に下山する。解散し個々に師走の鎌倉を散策して帰途についた。

大賑わいの北鎌倉駅

明月院近くの登山道?

稜線上から鎌倉市街と伊豆大島

相模湾と伊豆半島

大平山手前の登山道

大平山で昼食

椿などの常緑樹の道

下山口にある瑞泉寺

天気に恵まれ、眺めは素晴らしかった。ここらあたりの植生は奥多摩のそれとだいぶ異なり常緑樹が多く、南国を思わせた。 (2017.12.09 了)

雷電山 494m

2017年11月25日(土) 天候: 晴れ

朝から晴れの登山日和。JR拝島に総勢16名が集合。9時10分に軍畑駅に着く。榎峠が雷電山方向・青梅丘陵の登山口。思ったより急な登りで途中休みを入れ雷電山に着く。北東方面だけが開け、眼下に砕石工場が見え遠くの山並みを楽しむ。記念写真を撮り辛垣山・城跡へと向かう。辛垣山山頂では朽ちた山名標識を新しものに取り換えた。次の目的地三方山に行くあたりはまだ紅葉がきれいで気持ちの良い道が続く。しばらくして三方山に着くが展望がない。その後、矢倉台、梅岩寺と進み、梅岩寺の枝垂れ桜の大木を見て解散とした。

軍畑駅で下車 ここは高水三山に行くハイカーも多い

青梅丘陵ハイキングコース入り口の榎峠

雷電山への登り

雷電山山頂

辛垣山への道標

まだきれいな紅葉

三方山山頂

最終目的地の梅岩寺

この雷電山は相撲の雷電とは何ら関係ない。青梅市郷土博物館では明治初年発行の「皇国地誌」によると、江戸時代山頂で雨乞を行ったところ雷鳴が轟いたため雷神様の祠を建立したとのことで、これが由来と思われる。 (2017.11.25 了)

鶏頂山 1765m

2017年10月14日(土) 天候: 曇り時々雨

秋の長雨の時期に入ったせいか天候不順。このため渋滞に巻き込まれることもなく予定より早く登山口に到着。もみじライン沿いに立つ丹塗(にぬり)の鳥居が登山口だ。登山開始からしばらくは笹薮が雨に濡れ足元がびっしょり。ゲレンデの最上部でアンパンタイム。晴れていれば奥日光連山が望めるのに残念だ。ここから先は薄暗い檜の植林帯を行く。弁天沼に着くと小さな沼畔には鳥居や石宮があり周囲の沼のほとりにも石碑や祠などが並び、神秘的な信仰登山の聖地とされているようだ。樹林の尾根を急登すると頑丈に造営された神社が立つ高原山塊2番目のピーク鶏頂山の山頂に着いた。山頂はとても寒く、集合写真を撮り、昼食もそこそこに早めに下山した。

登山前の準備体操

丹塗りの鳥居、ここを通って登山開始

雨に濡れた笹薮を行く

檜の植林帯を行く

沼のほとりの石碑

頂上に立つ神社に到着

鶏頂山山頂

弁天沼近くの紅葉

山行中、霧雨程度の雨はあったが、土砂降りの雨に合わなかったのが不幸中の幸い。いつか晴れた日に再度挑戦したい。 (2017.10.14 了)

わたらせ渓谷・足尾銅山跡散策

2017年9月30日(土) 天候: 快晴

天候は上々、雨の心配なし。バスは25名の参加者を乗せ上里SAに立ち寄り、予定通りわたらせ渓谷鉄道神戸(ごうど)駅に9:00に到着した。わたらせ渓谷鉄道は桐生駅(群馬)から間藤駅(日光市)まで途中17駅44kmを走っている。まずは草木ダムを見ながら不動滝まで散策の後、いよいよ神戸駅からトロッコ列車「わっシー1号」に乗車、車窓から渓谷の景色を堪能した。30分で通洞駅に到着。歩いて5分の足尾銅山をトロッコに乗って坑道見学。展示は江戸時代・明治・大正・昭和時代と分かりやすく紹介されていた。約一時間で銅山関係の見学を終了して、水沼温泉センターへ。入浴、食事等2時間30分と時間を取り、ゆっくり楽しいひと時を過ごして西東京市へ全員無事帰宅した。

わたらせ渓谷鉄道 神戸(ごうど)駅

不動滝

トロッコ列車「わっシー1号」に乗車 神戸駅

車窓から渓谷の景色を堪能

足尾銅山入り口

坑道見学はトロッコ列車

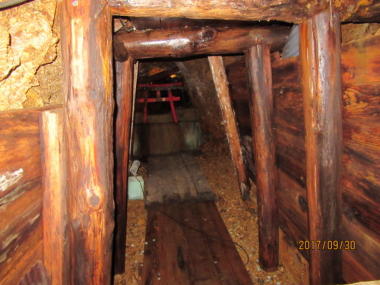

坑道

坑道内のリアルな展示に眼を引かれる

今回は普段なかなか参加できない方や、他の山行会からの参加者があり、楽しい山行となりました。

(2017.09.30 了)

甲斐駒ヶ岳 2967m

2017年8月26日(土) 天候: 曇、雨後晴れ

北沢峠で前泊し総勢20名で05:30出発。仙水小屋到着とともに雨が降り出し、合羽を着て仙水峠を経由して急峻な駒津峰を目指す。駒津峰からが核心部で六方石前後の岩場を前後をサポートをしながら通過。山頂までは花崗岩のざれ場の巻道を進む。ほぼ予定時刻に山頂に全員到着。しかしガスで展望なし。写真撮影の後下山を開始すると雲が切れ摩利支天が眼下に望め、しばらくすると周囲が開け始めた。駒津峰に戻るころには駒ケ岳、鋸岳、栗沢岳、鳳凰三山、そして北岳、間ノ岳まで望めるようになった。駒津峰からは双児山経由で下山。下りは前後だいぶばらけたが北沢峠へ帰着。

沢沿い仙水小屋へ

仙水小屋上部の巨岩帯を行く

花崗岩の間を抜けて山頂へ

下山時、雲が切れ摩利支天が覗く

ザレ場から六方石、駒津峰を目指す

六方石を登り返す

駒津峰に戻ると甲斐駒が雄大な姿を現す

双児山近くで北岳、間ノ岳も姿を現す

今回、甲斐駒ヶ岳は20名全員が登頂を果たしたが、その中に81歳と80歳の会員がおり、この高齢ふたりの同日登頂は登山史上でもおそらく稀有なことであると思われる。 山行の計画、実施に当たっては、十分な下見、万全のサポート体制があったことを付け加えておく。 2017.08.28 了)

仙丈ヶ岳3032.9m

2017年8月27日(日) 天候: 晴れ

山頂を目指す班、小仙丈までの班、山小屋付近散策の三班に分かれ、山頂を目指す班8名は03:30にヘッドランプを付けて出発。予報通り天気が良く、森の中の急坂を三合目へ。朝焼けを眺めながら五合目の大滝の頭に到着して、山小屋用意の弁当で朝食。足並みがそろっており小仙丈への登りも順調に進み、背後には駒ケ岳から鋸岳の稜線とその上に八ヶ岳、西には中央に北アルプス、東には鳳凰三山、富士を横に北岳、そして南へと連なる南アルプスの山々がくっきりと姿を見せるようになった。小仙丈からは岩場はあるものの快適な稜線歩きが続き、予定よりだいぶ早く大勢で賑わう山頂に到着。白山まで見える360度の展望を十分に楽しみ、藪沢に下山。花が多く残り、いくつかの沢を横切るトラーバス状の道を大滝の頭に戻る。急坂も順調に下り、バスの時間に余裕をもって帰着した。

大滝の頭(五合目)付近の急坂を行く

小仙丈ケ岳からの稜線を行く

朝の光に鳳凰三山が美しい

九合目から山頂への稜線を行く

駒ケ岳を正面に山頂より仙丈小屋に下山

藪沢からの仙丈ケ岳

藪沢の樹間からの駒ケ岳

藪沢の花畑を大滝の頭へ

仙丈ヶ岳の花

左:オンタデ? 右:ミネウスユキソウ

左:タカネツメクサ 右:チシマギキョウ

左:トウヤクリンドウ 右:ヤマトリカブト?

この日は今年8月のなかで最高の天気に恵まれ、山頂登頂班は快適な稜線歩き、頂上からの大展望、変化のあるトラーバスルートを楽しみ、小仙丈までの班は小仙丈ケ岳の山頂で一時間も展望を楽しみ、大満足の山行であった。時間的余裕もあり、帰路入浴もできて充実した山行であった。 (2017.08.27 了)