1.江戸・東京の原風景としての富士(図説)

1-1 江戸城築城と城下のデザイン

当節では、太田道潅の江戸城築城と徳川家康の城下町づくりにみられる江戸のグランドデザインのなかの富士を検証する。

1)道灌の江戸城築城と関東四景

i)江戸城と富士

| 江戸城の築城は室町時代の太田道灌に始まる。道灌公追慕の碑(図1−1)の碑文には、道灌が『我庵は松原つつき海ちかく富士の高領を軒端にぞ見る』と詠ったごとく、居ながらにして見える富士という座所、即ち城館と富士が一体的な視界におさめられていたことと、さらに『…城ノ東二川ヲ帯ヒ 南ハ海二臨ミ 西ハ丘陵起伏シテ遥二富士ノ秀峰ヲ仰ク歌ハ誠ニ能ク其ノ景勝要害ヲ蓋クセリ…』とあるように座所の東・西・南・北のロケーションを十分に取り込んだ城館のデザインを誇りにしていたことがうかがえる。 |

|

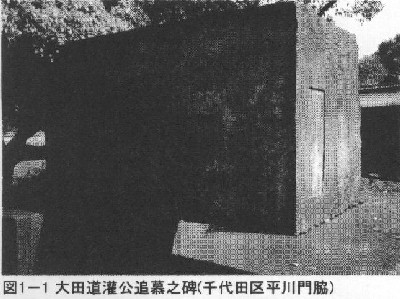

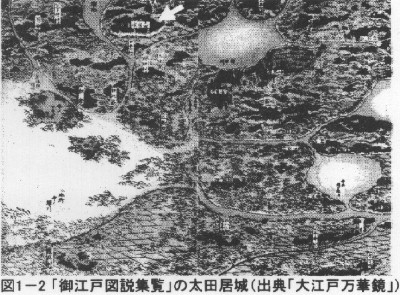

| (図1−2)永禄年間(1558〜1569)の江戸のありさまを描いた「御江戸図説集覧」(嘉永6年.1853)をみると本丸説が理解しやすい。 | (図1−3)道灌の江戸城の位置について本丸説と西の丸説がある。 |

|

|

|

ii)関東四景

−富士山・武蔵野・隅田川・筑波山

「1476年(文明8)、道灌に招かれた禅僧の希世霊彦は、居ながらに富士山、武蔵野、隅田川、筑波山の四景をみることがてきる江戸城の素晴らしさを漢詩にしている。江戸初期の儒学者である藤原惺窩もこの四景を関東の絶景として位置づけているので、早くから富士山と武蔵野を一緒にとらえる感覚は存在した」(鳥居和之「日本の心 富士の美」)。この感覚を具体的に示した典型例の一つが「武蔵野図展風」(図1−4)である。 |

|