|

第1章 創世期 |

|

1907(明治40)年2月、国鉄米谷本線の全身である日本鉄道米谷線の建設が決定した。

当時は既に、鉄道の効力が地域に絶大な威力を発揮していることが全国的に知れ渡っていたので、南部(みなみべ)郡の観音下村(現・観音下町)や飯室町(現・飯室市)では、米谷線の誘致を大々的に行なった。

しかし米谷線は観音下・飯室の町々を避け、西よりのルートをとることになった。観音下・飯室を経由するとなると、飯室の背後に控える山脈に長大なトンネルを掘削しなければならず、当時の技術力・工費・工期の面から困難が予想されたためである。米谷線は、明治末期の1912(明治45)年1月に完成した。

米谷線に見放された観音下・飯室の人々は落胆したが、飯室の豪農だった青山寿三郎が日本各地の鉄道を見て回り、自力で鉄道を建設することを考えた。

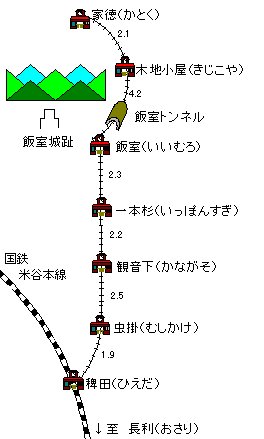

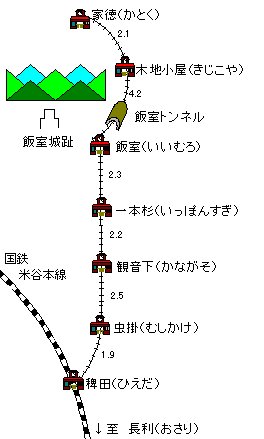

青山は、米谷線の稗田から観音下・飯室・家徳を経由し、官設鉄道相良線井伊谷(家徳の北方20km地点)に至る全長35kmあまりの鉄道建設計画を練った。そして「稗谷鉄道株式会社創立趣意書」を作成して観音下村・飯室町・中峰村(現・家徳村)など、周辺の6町村の有力者に配布して協力を求めた。会社名の「稗谷」とは起点の稗田の「稗」と、終点の井伊谷の「谷」からとったものだった。

当時の南部郡の交通機関といえば馬車くらいなもので、周辺の住民は青山が計画した稗谷鉄道に大変期待していた。こうして発起人10人が集まって、1913(大正2)年4月に飯室町鶴溜に「稗谷鉄道株式会社設立事務所」を開き、鉄道建設への第一歩を踏み出した。

|

|

|

|

|

第2章 苦難の建設着工 |

|

設立事務所開設から半年後の1913(大正2)年10月から、株主の募集を始めた。主に観音下村・飯室町・中峰村の役場が窓口となって株式販売を行なったが、一株が30円と比較的割安なのにも関わらず、なかなか買い手がつかない。結局、各役場と発起人にそれぞれ割り当て(ノルマ)を決め、各町村の農家や商店主など3000人からようやく200万円の資金を集めた。

1914(大正3)年4月、ようやく稗谷鉄道株式会社の創立総会が催された。会場となった飯室町自治会館では、発起人を代表して青山が2500人近い株主を前に稗谷鉄道の必要性を熱く語り、鉄道への期待感を高めた。

この席上で、南部地方有数の大企業である苗代百貨店社長の田中金六が、稗谷鉄道初代社長として選出された。発起人の青山も専務として経営に加わった。

稗谷鉄道の測量は、創立総会が催される前の1913(大正2)年1月から既に始まっていた。たいていの人は用地買収にすんなり応じてくれたものの、中には「自分の家の近くに駅を作らなければ土地は売らない」と言う地主もいて、なかなか用地買収できない区間もあった。

創立総会から2年後の1916(大正5)年7月、飯室駅予定地で待望の起工式が行なわれた。全体の工事は2つに分け、まず稗田−家徳間の建設に着手。車庫と本社は飯室に置くことにした。

しかし、株式が思うように売れないために建設資金が集まらず、したがって建設はなかなか進まなかった。第一期開業区間として稗田−家徳間を予定していたが、全長300mにも及ぶ飯室トンネルの建設には多大な金がかかる。稗田で日本鉄道に接続しなければ根無し草になってしまうため、稗田寄りの区間の建設に予算を重点配分する事にした。第一期開業区間を稗田−飯室間に改めて、飯室−家徳間の建設は一時中断して後回しとなった。

稗田−飯室間は平野部であるために工事は比較的順調に進み、着工から2年後の1918(大正7)年10月に完成した。

|

|

|

|

|

第3章 第一期工事完成〜待望の開業 |

|

国の検査と試運転を繰り返した後、1919(大正8)年4月1日、稗田−飯室間は開業した。同時に社名を、稗谷鉄道から南部(みなみべ)縦貫鉄道と改めた。これは文字通り、南部(みなみべ)地方を縦貫する大規模な鉄道に発展する希望を込めたもので、南部郡北端の井伊谷まで全通させるという意気込みが伝わる。

開業にあたり、SL3両・ボギー式客車3両・2軸客車4両・貨車10両が用意された。社長の田中と親交があった狩野重工の狩野康治が、取引先から格安で仕入れたもので、地方小私鉄には分不相応といえるほど高品質の新車ばかりであった。3両のSLのうち、事故廃車になった1両を除く2両が今も健在なのが、その証拠である。

待望の一番列車は、午前6時35分に飯室を発車する稗田行きであった。発車前から飯室駅前には列車に乗ろうとする人や、我が地元に初めてできたハイカラな交通機関を一目見ようとする人達でごった返し、当日は飯室や観音下の小中学校は臨時休校となり、警官が群衆整理にあたるほどの大にぎわいであった。社長の田中と専務の青山、そして飯室や観音下の資産家達が一番列車出発とともにクス玉を割り、集まった人達に祝い酒が振る舞われた。

一番列車の編成は、ボギー式客車と2軸客車がそれぞれ2両ずつで、もちろんSL牽引。開業初日の特別編成であった。開業時の飯室−稗田間の運賃は片道大人20銭で、決して安い値段では無かったが、どの客車も満員の盛況であった。定期ダイヤでは飯室−稗田間1日8往復であったが、3往復の臨時便を出した。開業初日の利用客は7000人にも上った。

開業から1年を経ると、さすがに開業時の「ご祝儀乗車」は減ったが、1日あたり3000人ほどの旅客と60トンほどの貨物があり、1日あたり40〜50円ほどの収入があった。その後旅客・貨物ともに輸送量は順調に伸び、第一期工事のために借り入れた借金も、開業10年目には完済できる見通しとなった。貨物の主なものは、南部地方特産の米や大根・白菜などの農産物であった。

|

|

|

|

|

第4章 第二期工事の着工と第三期工事の挫折 |

|

稗田−飯室間の開業から半年後の1919(大正8)年10月、社長の田中等経営陣は一時凍結していた飯室−家徳間6.3kmの建設を第二期工事として開始することを決定した。第一期開業区間の営業成績が順調に伸びていることが幸いし、銀行からの工事費借り入れもスンナリ認められ、1921(大正10)年2月1日から工事が再開された。

ほとんどが平野部の稗田−飯室間と異なり、飯室−家徳間は800m級の山々が連なるところを抜けていく。勾配に弱いSLのために急坂を避ける必要があったので、全長300mにも及ぶ飯室トンネルの掘削を行なった。この掘削工事には多額の費用がかかり、それは飯室−家徳間の全工費の3割にも達した。

第二期工事と並行し、家徳−井伊谷間20kmの建設を第三期工事として位置づけ、線路予定地の地質調査が行なわれた。

しかし線路予定地には飯室−家徳間以上に険しい1200m級の山々が立ちはだかり、SLが通過できるほどの勾配を設けるには1000〜1500mほどのトンネル建設が必須であることが判明した。加えて、井伊谷付近から南下して家徳の北をかすめていく官設鉄道の建設計画が持ち上がり、人口が少ない家徳−井伊谷間に2本もの鉄道を通すのは意味が無いとして、1922(大正12)年6月の経営会議で家徳−井伊谷間の建設凍結が決定した。その後、1930(昭和5)年12月に家徳−井伊谷間の路線免許は失効し、南部(みなみべ)地方を縦貫する壮大な鉄道の夢は消えた。

山岳地帯を通る第二期工事は、困難を極めた。難工事の飯室トンネル工事現場では1922(大正11)年9月6日に大規模な落盤事故があり、6人の死者と25人の重軽傷者を出した。また、家徳駅予定地南方1kmの地点では、1923(大正12)年8月21日に台風7号の影響による大規模な地滑りがあり、完成間近の路盤が土砂に埋まってしまい、復旧工事に半年もの時間を費やした。

建設中の相次ぐ事故に不安を感じた株主からは、飯室−家徳間の建設中止を求める声も上がった。『平野部で人口が多い稗田−飯室間に比べ、飯室−家徳間は山岳地帯で人家が少なく、たとえ大金をかけて開業したとしても運賃収入が微々たるものになる』というのがその理由であった。しかし社長の田中は、『井伊谷付近から南下してくる官設鉄道と連絡すれば、南部地方を縦貫する体系ができて、旅客・貨物の流動が発生する。また、家徳付近には大規模な森林地域があり、そこで伐採した樹木を運ぶことで大きな貨物収入も得られる』と主張し、工事続行を訴えた。

飯室−家徳間の建設工事は幾多の困難に遭遇しながらも、ようやく完成した。工事再開から実に7年を経た後の1928(昭和3)年12月のことであった。またこの月、難工事を指揮し続けた社長の田中は、工事の完工を見届けるかのように他界した。享年68才であった。

|

|

|

|

|

第5章 飯室−家徳間の開業 |

|

他界した田中前社長の後任として、かつて田中の片腕だった井川誠一が就任し、南部(みなみべ)縦貫鉄道は新たにスタートした。

1929(昭和4)年3月13日、飯室−家徳間は開業した。既に鉄道は南部地方の人々にとっては物珍しい存在では無くなっていたうえ、建設工事に多大な犠牲者を出していたために、開業にあたっては華々しい式典はなく、一番列車となった飯室5時48分発の家徳行き列車に工事犠牲者の遺族を招き、飯室トンネルの家徳口に建てた小さな慰霊碑の除幕式を行なっただけであった。

家徳延長開業から1年間の輸送実績は、旅客・貨物ともに当初予定を下回ったものであった。木地小屋・家徳両駅付近の人口は、わずかに1000人ほど。定期旅客は、家徳に住んでいて飯室の高校に通う生徒が10人ほどだけ。頼みの綱である木材輸送も、森林伐採計画が進まず、こちらも低調であった。

しかし、家徳までレールが伸びてから2年後の1931(昭和6)年1月、家徳駅のすぐ近くにある家徳炭坑で産出される石炭輸送を南部(みなみべ)縦貫鉄道が担うことが決定。家徳駅手前100m地点から分岐して炭坑に至る200mほどの貨物線を敷き、家徳炭坑貨物駅を新設し、1932(昭和7)年10月1日から南部(みなみべ)縦貫鉄道による石炭輸送が始まった。

この石炭輸送によって、飯室−家徳間の営業収支は改善。飯室と木地小屋には炭坑住宅が建設され、炭坑労働者の通勤輸送も担うようになったため、同区間の旅客輸送も増えた。

家徳炭坑の石炭輸送開始に伴い、貨車入れ換え用と稗田までの貨物列車用のSLを2両増備した。

|

|

|

|

|

第6章 戦時体制下の南部(みなみべ)縦貫鉄道 |

|

時代は下り、1939年(昭和14)年頃になって南部郡地方でも戦時色が高まってきた頃、南部(みなみべ)縦貫鉄道生みの親とも言うべき青山が75才で他界した。

軍の要請に基づいて、家徳炭坑では石炭の大増産が行なわれることとなり、その石炭輸送を担うため、木地小屋駅にSL用の給水設備を新設。農作物輸送の貨物列車ダイヤの一部を石炭輸送列車用に振り向け、家徳炭坑貨物駅と稗田駅の貨物引き込み線を増強するなどして、戦時体制下の輸送力増強に努めた。

またこの頃になると、鉄道・バス会社間での無駄な競争を避けるため、交通会社間同士での合併が進められた。ここ南部(みなみべ)地方も例外ではなく、当時、直営のバス会社は無く、南部(みなみべ)縦貫鉄道各駅からは小規模バス会社の飯室バスと稗田交通の運営によるバス路線が合計10系統あった。これらはすべて南部(みなみべ)縦貫鉄道に合併され、同鉄道はバス部門も兼営することになった。

やがて1945年(昭和20)年8月に終戦を迎え、戦時体制下の石炭輸送は終了した。大都市から遠く離れたところであったためか、南部(みなみべ)縦貫鉄道沿線に空爆の被害は全く無かったのは幸いであった。しかし、戦時体制下の激務で線路施設・車両・職員は疲労困ぱいしたうえ、戦後の引揚者や食料買いだし客の増加で輸送量は激増したため、脱線や車両故障による事故が多発。レールや鉄橋の交換・老朽化した車両の取り替えなどに追われる日々が続き、1950年(昭和25)年になってようやく落ち着きを取り戻した。

|

|

|

|

|

第7章 戦後〜そして現在 |

|

戦後のゴタゴタが落ち着いて、異常に増えた旅客も戦前の水準に戻り、鉄道施設の整備がひととおり完了した1952年(昭和27)年、南部(みなみべ)縦貫鉄道は遅まきながら車両の近代化を進めることを決めた。家徳付近の木材輸送が、この頃になって性能が上がったトラックでの輸送に徐々に切り替わり始めたうえ、戦後に誕生したバス会社によって旅客の一部がバスに流れ始めたのを懸念してのことだった。使い慣れてはいたものの、保守と整備に手間がかかっていたSLを徐々に減らし、機関車と旅客車を無煙化しようとする目論みだった。

まずは、戦時中に不要不急路線として休止し、その後廃線になった奥山温泉鉄道から2軸ガソリンカー2両を1953年(昭和28)年1月に購入。その後、国鉄から払い下げられたキハ41000系1両を1954年(昭和28)年3月に、電化された三岐鉄道で不要となった荷台付きディーゼルカー1両を1954年(昭和29)年5月に、それぞれ購入した。

また機関車も、老朽化した入れ換え用SL3両を廃車。代わって、矢掛重工で試作した中型ディーゼル機関車と、相良鉄道が発注していたものの注文流れとなっていた瀬川車両製の小型ディーゼル機関車を1両ずつ購入し、とりあえず車両近代化は完了した。一方客車も、戦前製の木造車3両を廃車し、2軸小型車2両と国鉄払い下げ車両1を導入した。

その後、奥山温泉鉄道から来た2軸ガソリンカー2両は、老朽化のため1961年(昭和36)年2月に廃車。替わって、富士重工に新車の2軸レールバス2両を1962年(昭和37)年1月に発注、同年10月に完成した。戦後に利用客が著しく減少した飯室−家徳間の運用に就くほか、早朝・深夜の閑散時には稗田−飯室間にも走らせる。

次のステップとして、長年の懸案だった国鉄米谷本線長利への乗り入れ検討を始めた。南部(みなみべ)縦貫鉄道の沿線は、この地方最大の都市である長利との結びつきが非常に強く、長利への通勤通学客はかなり多い。今のところ稗田での乗り換えが必要であるが、国鉄線への乗り入れによってこれを解消し、旅客の利便性を向上させるのが狙いだ。

南部(みなみべ)縦貫鉄道車両の国鉄線乗り入れにあたり、1957年(昭和32)年から国鉄と交渉を進めている。しかし、他の国鉄列車のダイヤに影響しないよう、国鉄線上ではある程度の速度で走らなければならない。また、多くの通勤通学客を運ぶのに大型車両が必要で、しかも定期運行するためには予備車両も要る。このことから、国鉄キハ11系ほどの大きさの20m級車両が少なくとも2両は必要になる。弱小地方小私鉄の南部(みなみべ)縦貫鉄道にとっては、実に大きな投資となるために、国鉄線乗り入れ計画は進展していないまま、現在(1962年(昭和37)年)に至る。

|

|

|

|

|