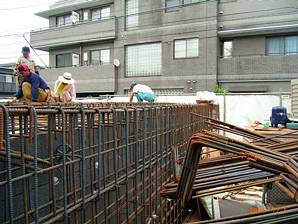

耐圧版のコンクリートを打設は、壁の配筋を施工してから行うことになる。写真中央に見えるオレンジ色のチューブはその下にある湧水と汚水ピットに設置するポンプの電源と満水警報センサーに電線を配線する時に使用しコンクリートの中に埋め込まれる。コンクリート建物の場合、これら電気関係のほかに、給水排水、換気等の壁を通り抜けるところをあらかじめ作っておかなければならない。

今回の耐圧版は厚みは、構造設計によって42cmとなった。なるべく水分を少なくしてスランプ15cmとしている。

スランプはコンクリートの練り上がり柔らかさを示し、数値が大きくなるほど柔らかくなる。柔らかくなるほど水分が多くなるが、型枠の中で十分密に充填できるメリットがある。通常壁などはスランプ18cm程度を使用することが多い。

一般に住宅などで地下室を設ける場合地下水の侵入処理を考えると、大きく2つの考え方がある。

1つは、地下外部に全面に防水を施し内部に水が侵入しないようにする。

2つめは、コンクリートの内壁に万が一コンクリート壁から水の侵入があっても水を排水ピットに導き排水してしまう。

1の防水は耐久性や亀裂の発生を完全に否定できない。2は、コンクリートは防水材であるので水の侵入を防ぐが、亀裂の問題がある。よって2を採用した。私が住宅で地下を設計する場合殆どこの方法である。

壁厚は音の遮音を考え35cm、1F床は25cmとしている。B1Fの床には排水層を設けさらにコンクリートを打設し音がコンクリート壁に伝わりにくくしている。

この件に関しては施主とのやりとりをご覧ください。

壁厚が厚いので朝から夕方まで時間がかかった。コンクリート打設はやり変えが出来ないしコンクリートの欠陥を避けるために必ず現場を見るようにしている。それでも型枠を外すまで心配である。

型枠の取り外しのこと

ボルトはコンクリート打設時にすでに埋め込まれている