![]()

高橋 賢氏の雑誌「合気ニュース」連載「大東流合気武術史初考」について(その二)

~高橋氏に対する公開質問状~

その一で述べたように、高橋氏の故鶴山師範に対する攻撃は止むことなく続けられました。そこでやむなく「合気ニュース」第130号において、下記のような「公開質問状」という形で、改めて氏の攻撃が如何に謂われのない理不尽なものか、またその方法が如何に姑息であるかを明らかにすると共に、広く読者に訴えました。

高橋 賢氏への公開質問状 私は故鶴山師範の孫弟子の末席を汚している修行者だが、師範に対して誤った印象を持たせかねない高橋氏の「大東流合気武術史初考」の表現に対して、改めて抗議をすると同時に、以下の質問に対して回答を要求したい。 |

この質問状に対して、氏は弁解にもならない言い訳や、懲りもせず新たな鶴山師範批判を繰り返していますが、改めて問題点を整理すると共に、氏の方法論を検討してみます。

1、まず取り上げるべきは「合気ニュース」128号53頁の

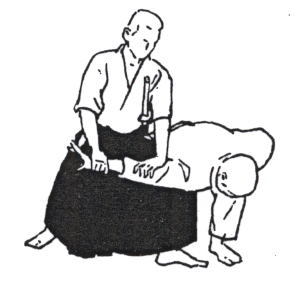

「また、近年「一本捕」と称する敵の右手首甲側を右で掴み、肘を押さえる制圧法が、もっぱら大東流の古伝のように伝えられている。例えば鶴山晃瑞氏の『図解コーチ合気道』には「一ヶ条」として「大東流第一カ条の組手が三十本ある内の、その最初の一本目のもので、俗に”一本捕り”と称されている技法である」として、いかにも古来より一般的に使われているようにように記述してあるが、柔術古流にもこの名称の技法はなく、大東流諸派にも全く見られなかった名称である。」の赤字下線部分と、イラストについてでしょう。

| 128号53頁及び54頁の記載 | 私の反論 |

| 現在合気道で一教という技法は、右で敵の右手掌側を掴み、左で肘を押さえる制圧法であり、大東流本来の一ヶ条とは異なる。しかし、この一ヶ条の変容はやむを得ないことであったと思われ、大東流諸派でも大半は合気道の一教と同様な技法の方を一ヶ条としている。・・・・・・・・・・・・・・・・ また、近年「一本捕」と称する敵の右手首甲側を右で掴み、肘を押さえる制圧法が、もっぱら大東流の古伝のように伝えられている。例えば鶴山晃瑞氏の『図解コーチ合気道』には「一ヶ条」として「大東流第一カ条の組手が三十本ある内の、その最初の一本目のもので、俗に”一本捕り”と称されている技法である」として、いかにも古来より一般的に使われているようにように記述してあるが、柔術古流にもこの名称の技法はなく、大東流諸派にも全く見られなかった名称である。  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 『総伝』の第一巻の技法内容から見ても、大東流の一ヶ条の段階の制圧技である一ヶ条逆極技の本来の技がどれであったかは、自ずから明らかであろう。 |

昭和55年発行の同書の(121)頁には氏の引用したイラストとは別に、氏が本来の姿と強調する「敵の右手首掌側を掴んでいる」イラストもちゃんと掲載されているのである。 つまり俗称「一本捕り」の手首を取る動作には二種類あることを、鶴山先生がはっきり示しているにもかかわらず、その一方だけを都合良く引用し、読者に誤った印象を与えようとしているのである。 また「一本捕り」で「手首甲側」を掴むのは、他にも故武田時宗師範系列の大東流で行われており、技術論として意味のある動作である。 これを見ると、自ら「大東流諸派でも大半は」と述べておきながら、ことさら鶴山師範の文だけを取り上げ、さらに鶴山師範が二つのイラストを使い分けているにもかかわらず、自分に都合の良い片方だけのイラストを使って鶴山師範を攻撃する方法論をとっていることがよく分かる。 |

2、次は緑字及び青字下線部分を見てみましょう。

| 緑字下線部分に対する私の反論 | 青字下線部分に対する私の反論 |

| 鶴山先生の本では、氏の引用部分の直後に『A図は帯刀の場合、B図は無刀の場合である。(古伝では五カ条、組技、百八本であるが・・・・』という記述が続いている。 鶴山師範は、それまで名前の無かったそれぞれの技に武田時宗師範が命名した経緯を十分承知しており、そのことを指して一本目の「一本捕」の名称を「俗に・・・・」と表現したのである。 また「俗に」という語を辞典で調べれば「ありふれた。世間普通の」という意味はあっても、「古来より」と言う意味はない。さらにその次の文で分かるように鶴山師範は『古来より』という場合には、ちゃんと「古伝では」と使い分けているのである。 鶴山師範がもし「古伝では"一本捕り”と称されている技法である」とでも書いていたなら、高橋氏が言うように『古来より一般的に使われているように記述した』ことになるのだろうが、文章全体を読めば全くそのようには読めないのである。 |

柔術118本の名称は、武田時宗師範が命名したものであることは、大東流を少しでも研究した者なら誰でも知っている明らかな「歴史的事実」なのである。 それを踏まえて言えば、命名以前はまだしも、それ以後は高橋氏の『全く見られなかった』というのは誤りとしか言いようがない。 さらに言えば、氏自らが資料として挙げた54頁の写真資料⑦は、まさしく合気柔術の「一本捕」(柔術ではない)であるが、そこにも「一本取」の字が見える。これは後からの書き込みであろうが、氏の資料にも字こそ違え、同様の表現があるのはなぜなのだろうか。それこそ「俗に」使われていた証拠であろう。 |

3、高橋氏は2の青字下線部分の書き足した「一本取り」という文字について、次の129号51頁で久師範が時宗師範から技の名前を影響を受けて書き足したものと釈明しています。しかしもしそれが真実とすれば、氏の言い分の「大東流諸派にも全く見られなかった」という文とは逆に、久師範や時宗師範がその表現を使っていた事を自ら証明しており、その言い分が全く嘘であることがわかります。氏の表現は常にこのように真実をねじ曲げようとして、結局自らそれを暴露してしまうというお粗末な結果を引き起こしています。

4、しかしあるいは高橋氏は、「大東流の古伝」の時代の「大東流諸派」ではそのようなことは言われてなかった、と強弁されるかもしれないと考え、その「古伝」の時期とはいつからいつまでなのかを質問しました。鶴山師範が『図解コーチ合気道』を書いた時期は、既にその時期でないことは誰でも分かることですし、また鶴山師範が書いた内容は「古伝」に関することでないことは、先に紹介したとおりだからです。

この点について氏は、第130号の66頁で「技法においては、武田先師が伝授されたものであり、文献資料においては、武田惣角先師が出された伝書免状、新聞記事が大東流の古伝です。」という回答をされましたが、肝心の私の批判には反論できていません。質問の論点ををはぐらかさず、正面から回答してもらいたいものです。

5、この公開質問状に対して氏は、第130号と131号で「読者からの反論に答えて」と題して、反論を試みてきました。しかしその内容は質問状の論点を巧みにはぐらかし、肝心な事には答えない不十分極まりないものです。

私は氏の文筆家としての表現方法や資料の取り上げ方を問題にし、その矛盾や曖昧なところを取り上げ質問しているのに、それには正面から応えず別の論争をふっかけてくるのは武術家にあるまじき卑怯なやり方だと思います。

これについてさらに批判を続けます。(その3に続く・・・)